1928年,年仅23岁的迈尔(Ernst Mayr)来到新几内亚的塞克劳珀斯山考察鸟类,这是一次冒险,穿行在峻岭与密林之间,与当地好战的土著打交道。迈尔一共识别出137种鸟,而当地人认出136种,只有两种特别相似的鸟被他们混为一谈。

迈尔,我这个不学无术的人,对他的重要印象是……他活到了101岁。

我们经常把游猎为生的部落当成“野蛮人”,其实他们是伟大的生物学家,不管新几内亚土著还是南美洲的印第安人,都能辨认成百上千种动物、植物,而且大多跟科学家的分类法一致。

物种是变动不居的,每种生物都来自同一个祖先,一种生物早晚都要变化,进化为其他种(更可能的是灭绝!)。如果种这个概念根本就是变动不居的,我们怎么能指望不同种类的生物之间泾渭分明?为什么猎人与科学家还能不谋而合?

直到最近状况才有改观,迈尔探险归来之后成为一名伟大的动物学家,重新定义了“物种”的概念:凡是在自然条件下可以交配,生育后代的两群生物,就属于同一个种。这样,物种与物种之间就有了鲜明的界线。把两群动物隔开的界线,可能是高山海峡,也可能是两者彼此没有性趣,也可能是交配了生不出后代,或者生出来像骡子一样不育。不管界线如何,不互相杂交才是重点。农夫和育种家早就懂得这个道理,不论是培育斗牛犬、赛马还是良种草莓,都要注意保持血统的纯正,不让它跟其他品种杂交,否则两个品种很快就变得没区别了。我们可以看到,斗牛犬跟吉娃娃一点也不像,斑点狗和藏獒也完全不同。前几年流行养猛犬的时候,狗贩子称藏獒是“来自喜玛拉雅的古鬣犬”的后代,普通狗才是狼的后代。

当然生物学上根本没有古鬣犬这个东西。但这至少能说明一件事,“不杂交”的界线可以在藏獒和吉娃娃之间创造出巨大的差异。在自然界中,两群动物(或植物)有“不杂交”的界限,就可以分道扬镳,进化成完全不同的物种。不管生物学家还是土著,都可以看见这些不同,像分出藏獒和吉娃娃一样(虽然分错了),分辨出一百多种鸟。因为不同的鸟种本来就泾渭分明,“物种”这一界线是客观存在的。

在给众生分门别类时,科学家跟我们秉持同样的观念,但他们不愿意跟我们使用同样的语言,他们用一长串奇怪的外文来称呼各种生物,这就是“学名”。

霸王龙叫做Tyrannosaurus rex。

普通的小麦叫做Triticum aestivum。

我们也有学名,Homo sapiens,翻成中文就是“智人”。

科学家非要卖弄这些佶屈聱牙的术语,并不仅仅是为了装十三。科学需要给每一种生物一个准确的称呼,每个人说起这个名字,大家都知道他指的是什么。而民间的俗名常常不能担当这一重任。

有时一种生物会有多个称呼:

比如英文叫做potato的植物,中文可以叫做马铃薯、土豆、洋芋、薯仔或者山药蛋。中文叫做美洲狮的动物,英文名字则有puma、cougar、panther和mountain lion。①

有时一个名字可以代表多种生物:

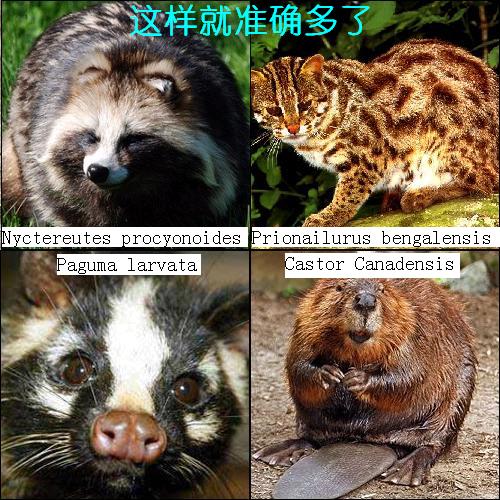

中国人提起“狸猫”时,指得是一种有花纹的野猫,日本人则是指一种像浣熊,与狗有亲缘关系的动物(中文称为“貉”)。名字里有“狸”这个字的动物还有很多,如果子狸与河狸,这样会导致更大的混乱。

解决办法就是给每种生物一个独一无二的名字,这个名字用拉丁文写成,分为两段,前半段是“属名”,代表生物所归属的一类,后半段是“种名”,代表这种生物本身。

拿霸王龙来举个例子:

Tyrannosaurus是属名,意思是“残暴的爬行动物”,一般翻译做“暴龙”。

rex是种名,意思是“王”。

联起来就是“霸王龙”,Tyrannosaurus rex。

拉丁文是生物学家的国际通用语。正如同全世界的数学家都认识1234,物理学家都知道kg(公斤)、m(米)和℃(摄氏度),世界上所有的生物学家看到Tyrannosaurus rex,都知道这是霸王龙,科学是不分国界的。

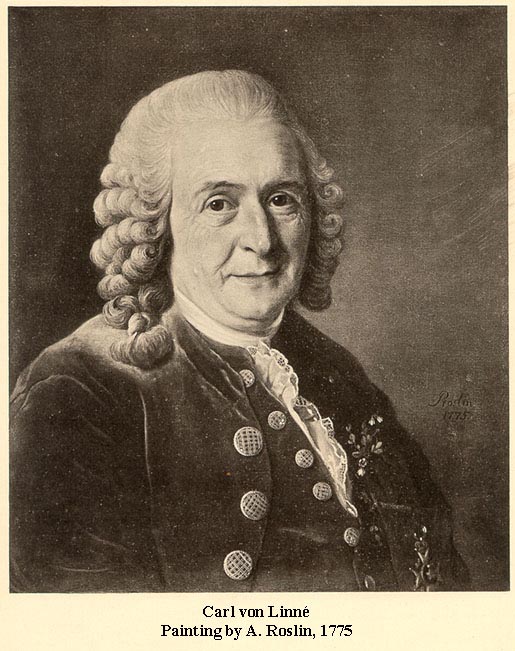

我们今天沿用的命名法是两个半世纪以前,英国植物学家林奈(Carl Linné,拉丁文是Carolus Linnaeus)首创的,他是个很有才华的人,但一点也不谦虚,他曾经说,自己的碑志铭应该写上“植物学王子”(拉丁文是Princeps Botanicorum)。林奈不仅给这世界上的生物取了名字,还把它们分门别类,让生物世界变得秩序井然,不管我们发现了什么稀奇的生物,都可以整齐归类,像超市里的商品,图书馆里的书一样。

林奈

林奈

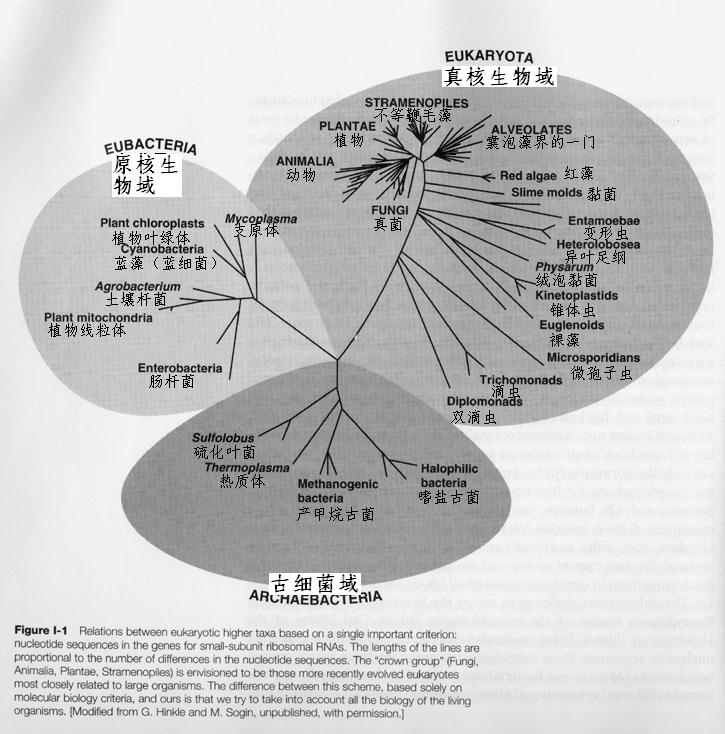

沃斯和他的生命树,其中大多是你叫不上名字,肉眼也看不到的东西

沃斯和他的生命树,其中大多是你叫不上名字,肉眼也看不到的东西

迈尔反对这种分类法,认为它对微生物太偏心。不过,沃斯至少提醒我们一件事:肉眼能看到的生物,只是九牛一毛而已,这世界上有更多的秘密潜藏在显微镜之下。

我们不用太费力去寻找秘密,这世界上未知的东西太多了。林奈的时代,正是科学家走遍世界,探索生物世界的时代,探索迄今还没有结束。我们已知的生物大概有140-180万种,其中超过99%都没有详细研究过,这世界上的生物总共有多少,谁也不知道。

我们所知的生物中,最多的是昆虫。昆虫最多的地方是热带雨林,热爱蚂蚁的美国动物学家威尔逊(Edward O. Wilson)在秘鲁森林的一棵树上,就搜集到43种蚂蚁。美国的生物学家欧文(Terry Erwin)曾经做过一个非常草率的实验。他来到巴拿马的热带森林里,用杀虫烟熏了几棵树,把树上掉下来的死虫子全都拾起来,结果光是甲虫就有一千多种。欧文估计,世界上全部热带雨林里的全部节肢动物(包括昆虫、蜘蛛、蜈蚣等)大概有3000万种。后来科学家们认为这个数字太夸张了,把它缩小为500万-1000万种。

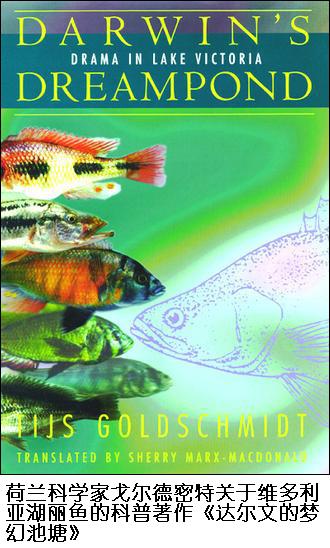

即使是个头大又引人注目,我们(自以为)已经了解很多的生物,也不停地有新发现。、非洲的维多利亚湖是最好也最悲剧的例子,维多利亚湖里有数百种丽鱼②,鱼类学家来到这里,每周都有新发现。为了发展渔业,维多利亚湖引进了凶猛的食肉鱼,科学家只来得及能做一件事(有时连这都来不及),在外来客把丽鱼鲸吞殆尽之前给它们命名,不让它们默默无闻地死去。

至于微生物,我们根本就是一无所知。20世纪80年代,挪威的科学家在实验室附近的森林和海边各挖了一克泥土,进行DNA分析,保守估计,每克泥土里都含有4000-5000种细菌。我们认识多少?最权威的微生物教科书,《伯吉氏系统细菌学手册》(《Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology》)记载的细菌,也只有4000种。

乐观地讲,这是一件好事。我们永远也不会无聊(如果不是永远,至少也有几万年),这世界上充满了可以命名、可以描述、可以研究的新物种,人类只要保护好生物的多样性,就可以一直有事干,虽然保护热带雨林和珊瑚礁不是很容易。

如果你觉得生物学家探索这世界的方法很笨,但人类学家做的实验更怪异:他们找来一群小孩,问他们,把茶壶的壶嘴锯掉,装上谷子,它是茶壶还是鸟食罐?小孩会回答是茶壶。如果问小孩把一只浣熊染成黑白相间,它是浣熊还是臭鼬?小孩坚持说浣熊,不管你把浣熊打扮得如何像臭鼬,它都不会变成臭鼬。

人似乎有一种天生的物种概念:浣熊就是浣熊,臭鼬就是臭鼬。前面说到,我们能准确地辨别各种生物,是因为物种之间有鲜明的界线,其实这只是客观原因。主观原因是我们都有识别物种的本能。这对我们采猎为生的祖先非常有用,人必须知道什么东西可以吃,什么东西会吃你,什么东西吃了会死。巴豆和豌豆搞不清是会出人命的。人人都爱花,值得注意的是,花不仅又香又美,也是给植物分类的最佳依据之一,林奈就对花情有独钟,他把雌蕊比喻为女人,雄蕊是男人,花朵是婚床。③

这也许可以解释,为什么林奈会致力于给世间众生取一个拉丁名字,为什么沃斯要重写整棵生命树,为什么欧文要跑到森林里抓甲虫,我们对生物的兴趣与生俱来,每个人都是天生的生物学家,而自然就是最大的课堂。

注释:

①美洲狮,学名Puma concolor,一种漂亮的猫科动物,体型像豹,但没有斑点的毛皮像狮,生活在美洲。

②丽鱼,对丽鱼科(Cichlidae)的通称,有几百种,包括许多观赏鱼和用来清蒸的罗非鱼。

③这个比喻其实有点问题,林奈不知道,同一朵花里的雄蕊和雌蕊很少结合,大多数花都喜欢来自其他花的花粉。

主要参考书目:

Wilson,E.O.,《生命的多样性》,王芷、唐佳青、王周、杨培龙译,湖南科学技术出版社,2004

Buss,D.M.,《进化心理学:心理的新科学》,熊哲宏、张勇、晏倩译,华东师范大学出版社,2007

Bryson,B.,A Short History Of Nearly Everything(《万物简史》英文版…没找到出版时间,鄙视我吧…)

Gould,S.J.,《熊猫的拇指——自然史沉思录》,田洺译,三联书店,1999

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号