如果让我把人类与DNA之间截至目前的互动归纳起来,我会总结成三个阶段:第一阶段,发现;第二阶段,探索;第三阶段,使用。还有没有第四个阶段?我目前还不能预见。

前一段世人瞩目的合成生命,无疑是第三阶段的一个高峰。

上次我们共同回顾了瑞士小医生发现DNA的故事,这次,或许让我们把时间之轮向前推进三十年,去看看人类是怎样开始深入探索DNA的奥秘的。

十九世纪中叶,整个生物学界的热点归纳起来就是三个字——进化论。

二十世纪中叶,整个生物学界的热点归纳起来也是三个字——DNA。

有时候回顾历史会发现,研究者们也挺爱一窝蜂。没法子,爱扎堆凑热闹乃是人类本性。科学家怎么了?科学家也是人啊……

言归正传,DNA这个分子是怎么吸引了一众生物学者们爱慕的眼神的呢?这就得从第一次世界大战时说起。

- 细菌的转化

十九世纪末到二十世纪初正是大叶性肺炎的主要致病菌肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)大为流行的时期,这种细菌是一种毒性十分强烈的革兰氏阳性菌,除了肺炎,它还能引起中耳炎、脑膜炎、心内膜炎、腹膜炎、急性鼻窦炎等等一系列疾病,因此当时研究者众。

格里菲斯也是其中的一人,他的主要工作就是把肺炎链球菌加以观察分类,希望能对大叶型肺炎的传染途径有进一步的了解。此外,他也在老鼠身上进行动物实验,用各种不同的肺炎链球菌来感染老鼠,研究这种细菌致病的机制。

肺炎链球菌表型上主要可被分为两大类,一类被称为光滑型菌株(smooth),另一类则被称为粗糙型菌株(rough)。这两者之间的区别当两种菌株分别在培养基上培养时表现得十分明显,光滑型菌株因为外面有一层由多聚糖形成的富含水分的荚膜(capsule),所以会形成比较大而光滑的菌落;粗糙型的菌落与之相比就显得较小且表面干燥。

图上左边是粗糙型菌落,右边是光滑型菌落

图上左边是粗糙型菌落,右边是光滑型菌落

荚膜对肺炎链球菌最大的意义在于它会妨碍巨噬细胞的吞噬作用,另外,荚膜对细菌来说还能贮存养料。最后,荚膜本身对人也是一种致病因子。因此有荚膜的光滑型菌株进入人体后,一方面引起种种致病反应,另一方面免疫细胞又对它束手无策,于是病菌迅速增殖,肺炎等病症就猛烈爆发。比起来,没有荚膜的粗糙型菌株则很容易被免疫系统消灭在萌芽状态。

值得一提的是,荚膜作为肺炎链球菌的“外衣”,并不是像制服一样千人一面的,不同的光滑型菌株的荚膜实际上有各种不同的组分与结构。因此,当它们侵入人体时,人体也会为了对抗它们产生不同的抗体。在格里菲斯的时代,光滑型(S型)的肺炎链球菌就根据这个被具体细分为S-I、S-II、S-III、S-IV型。[1]

而研究者们早就发现,有时候S型与R型之间可以互相转变,大约是因为基因发生突变的缘故。

S-I < ->R

S-II< ->R

S-III < ->R

S-IV< ->R

于是,本来粗糙型(R型)表现型其实就一种——没有荚膜,但根据它能转变成的不同S型,也被相应地分为R-I、R-II、R-III、R-IV型。即是——

S-I < ->R-I

S-II< ->R-II

S-III < ->R-III

S-IV< ->R-IV

这种突变发生的频率不高,但确实是存在的。值得一提的是,分属不同型的S菌株与R菌株因为编码荚膜的基因之间差距太大,是不会因一两个突变就变成彼此的。

当时科学界的传统观念认为,能交配的动物会杂交产生不一样的后代,这个好理解。至于链球菌这种独自默默地在那分裂的生物,一变俩俩变四四变八……这玩意儿就该一路走来,始终如一。一个杆菌分裂了一百次,也还是一个杆菌,不能分着分着就变成一个球菌。而一个球菌顺着它的家谱树往上追十八代祖宗,那祖宗也必须是个球菌,不能是个螺旋菌。因此,倘若培养一个R-I的菌株,就算养再久,顶多出现一两个返祖的S-I,肯定不能出现S-II、S-III、S-IV型——除非养着养着污染了。

这事儿想着天经地义吧?可惜,真理有时候恰与我们的常识相违背。

1927年,格里菲斯做了一个后来被称为“格里菲斯实验(Griffith’s Experiment)”的著名实验。实验结果1928年发表在《卫生杂志(Journalof Hygiene)》上,文章标题叫《肺炎链球菌种类的意义(The Significance of Pneumococcal Types)》——从这个标题就看得出,格里菲斯主要想解决的问题还是流行病学的问题。[2]

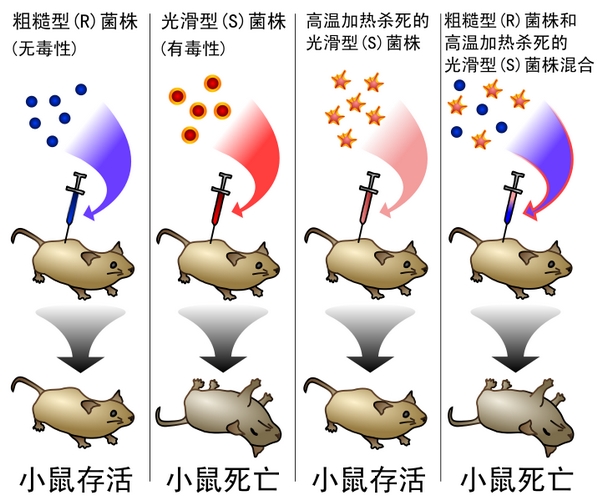

实验设计是这样的:格里菲斯先给老鼠分别皮下注射活的光滑型S-III与粗糙型R-II菌株,注射光滑型S-III的老鼠很快发病死亡,尸检显示死亡原因是光滑型菌株感染引起的。注射粗糙型R-II菌株的老鼠则健康情况良好。

确定了两种活的肺炎链球菌对老鼠的影响后,格里菲斯用加热法杀死了两种链球菌,然后再次让老鼠分别注射加热灭活的光滑型S-III与粗糙型R-II菌株。这次,两边的老鼠都健康情况良好。这一组实验显示加热灭活应该是完全而有效的。

最后,格里菲斯把活着的粗糙型R-II菌株混合已经加热灭活的光滑型S-III菌株——这二者单独注射时已经都证明对老鼠无毒害作用——当格里菲斯让老鼠同时注射这二者,出乎意料的是,老鼠居然发病死亡了。

格里菲斯解剖了死鼠,发现原本的粗糙型R-II菌株披挂上了荚膜,摇身一变变成了光滑型S-III菌株!格里菲斯把这些变身的光滑型S-III菌株培养了几代,发现它们依然能保持S-III菌株的表型。

理论上,就算R-II要变,它也必须只能变成S-II。

可现在,格里菲斯就让大伙儿眼睁睁地看着他大变活菌——他手下的肺炎链球菌硬是从一种菌株转成了另一种外形、抗原、致病性都完全不同的菌株!

难道S-III的灭活不完全,可是之前单独注射灭活S-III的实验已经排除了这一可能。

难道……细菌也搞冥婚?还是R-II携带的某种物质能让S-III还魂?

当然,科学家们是不会这么解释的,会这么解释的一般不混科学界,他们基本上混法界、通灵界、超自然学界……

格里菲斯混的还是主流学界,所以他的解释就比较枯燥无聊了。他提出了一个“转化原理(transforming principle)”的假说——粗糙型菌株R-II会转变成S-III

,说明已灭活的光滑型菌株的某种因子以某种方式,让粗糙型菌株长出了荚膜。

啥方式?

不知道。

啥因子?

不知道,不过我们可以先根据功能给它取个名,就叫“转化因子”。

看到这儿,说不准有人就要问格里菲斯了——

什么都不知道,你也算科学家?

咳咳,科学的态度就是:知之为知之,不知为不知。虽然现在不知道,留给后人研究,后人不就知道了么?

1941年,格里菲斯在自己的公寓中逝世。《柳叶刀(The Lancet)》与《英国医学杂志(British Medical Journal)》都登载了他的讣闻,但对他发现的肺炎球菌转化现象,前者是草草带过,后者则压根没提。

那时的科学界还未意识到格里菲斯实验背后藏着的巨大宝库。

格里菲斯逝世三年后,认识到转化现象真正意义的人这才终于出现。

- 神秘的转化因子

横越过浩浩汤汤的大西洋,天将降大任于——洛克菲勒医学研究所的艾弗里(Oswald T. Avery)那儿。

说是后人,其实艾弗里出生于1877年,比格里菲斯还要大几岁。艾弗里所在的洛克菲勒医学研究所(即现在的洛克菲勒大学)当时是美国肺炎球菌研究的中心,因此他在第一时间读到了格里菲斯的研究。这个结果当时就引起了他的极大反响——倒不是正面的反响。

艾弗里压根就不相信格里菲斯的结果。

从1913年起,艾弗里就一直是研究肺炎链球菌的权威人士。他的实验室专注于分析肺炎链球菌的多种菌株所拥有的各异多糖荚膜。艾弗里和他的同事们共同分析出了各种荚膜不同的化学组分,并以此为依据为大叶性肺炎找出了诊断标准,还开创性地应用了免疫血浆疗法,并且设计出了一一对应的抗生素与疫苗……这一切都建立在一条不言自明的真理之上:肺炎链球菌菌株不会互相转化。否则特异性的抗生素与疫苗意义何在?[3]

而现在,格里菲斯却说,在某种转化因子的作用下,粗糙型菌株R-II会转变成S-III?

开什么玩笑。

艾弗里倒并没即刻着手实验来驳斥格里菲斯,原因就在他的身体,艾弗里患有一种自体免疫性疾病——葛瑞夫茲氏病(Grave’s disease),即突眼性甲状腺肿。这一疾病当时令他极为困扰,也不能长时间在实验室里工作,只得眼睁睁地看着德国罗伯特科赫研究所(Robert Koch Institute)的诺伊菲尔德(FredNeufeld),以及他在洛克菲勒医院的同事道森(Martin Dawson)与阿洛韦(Lionel Alloway)先后重复了格里菲斯的实验。

而他们成功地得出了一致结论:格里菲斯的实验结果是真实可靠的。

重复虽然验证了格里菲斯的结果,但更进一步的突破却没有产生。

当时,甚至包括格里菲斯本人在内的科学界中,可能只有艾弗里敏锐地意识到格里菲斯这个发现的真正价值。格里菲斯的问题在哪里呢?太关注他的本行——流行病学,完全以解释肺炎链球菌的变化与传播机制为重点来阐释实验结果。艾弗里则看得更深远,他隐隐感到,那个神秘的转化机制,也许就是解开遗传之谜的关键。

艾弗里的探索历程,就从阿洛韦那里拿来的一管S-III菌株粗提物开始。阿洛韦已经重复验证过,那神秘的转化因子就藏在其中。

1943年五月,艾弗里给他任职于范德比尔特大学(Vanderbilt University)的兄弟罗伊(Roy Avery)写信解释他推迟退休的原因——他原本计划不久便退休,搬去罗伊所在的城市纳什维尔(Nashville),但为了研究转化因子,艾弗里决定继续工作。[4]

艾弗里确实有了重大进展。比起之前的研究者,艾弗里在格里菲斯实验的基础上做了许多的改进,而其中最重要的一点,就是他把实验环境从老鼠体内换到了体外的培养皿中。

在格里菲斯的实验中,最后S-III型的菌株是在死亡后小鼠的心脏血中培养而取得的,从R-II到S-III,这中间究竟发生了什么完全无从观察和了解。

只有在体外进行的实验,才可能设计更好的对照组与更精确的实验设计。

倒不是格里菲斯没考虑过在体外重复转化实验,只是他的这种尝试总是失败。艾弗里的信里是这样描述的:“格里菲斯……只有用老鼠时才能成功。他用同样的细菌混合物在液体培养基中培养时,总是无法得到转化现象。……你还记得和我们一道的道森(Dawson),他在液体培养基里加了抗R型菌株的血清,然后就在体外成功重复了转化现象。 ”

艾弗里之前的老本行就是研究抗肺炎的血清、抗生素以及疫苗。这回一点没浪费,全用上了。

为什么抗R型菌株的血清对体外重复转化实验这么重要呢?

要说这道理也简单。荚膜对于细菌而言有两大作用,其一、协助细菌对抗免疫系统;其二、作为养分协助细菌度过饥馑年头。换言之,越是恶劣的生存环境,细菌越是需要荚膜。

而在体外培养时,面对的是一个没有天敌、营养丰富的世界,这时没有荚膜的R型细菌就好比轻装上阵的马拉松选手,轻轻松松就能把穿着笨拙的救生衣的S型细菌甩出几条街。同样的时间里,R型细菌已经子又生孙孙又生子曾孙又生曾曾孙子,回头一看,S型细菌还在那一针一针给自己的长子织救生衣呢!

也就是说,假如外界没有有利于S型细菌的选择压力,竞争优势就会尽在R型细菌一方。不用多久,S型细菌就会在与R型细菌的自然竞争中败下阵来。哪怕有R型转化而成的S型细菌产生,只要复制几代之后,也只能观察到R型细菌庆祝自己全国山河一片红而已。

只有靠着老鼠体内的免疫系统或者外加的抗R型血清的帮助,转化产生的S型细菌才有脱颖而出的机会。

这就是艾弗里成功的关键。

要从这一管里成千上万组分中找到唯一正确的答案,就像在茫茫大海中捞一枚名为转化因子的针,绝非易事。同一封给罗伊的信中,艾弗里详尽地描述了他的探索过程——

“阿洛韦用III型菌株提取出的滤过物——没有定形成分(formed elements)或者细胞碎片(cellular debris)的那种——成功地让R-II型培养菌变成了典型有荚膜的S-III型肺炎链球菌。……这种改变是可遗传的。在过去的两年中,先是和麦克劳德(MacLeod),然后和麦卡蒂(McCarty)博士一起——我一直在试着找出细菌抽提物中的哪一个物质引发了那个特殊现象(转化)。(S-III型的)粗提物里满是荚膜的多糖、碳水化合物、核蛋白、酵母型核酸(注:即RNA)与胸肽型核酸(注:即DNA)、脂质,以及其他细胞组分。……要去试着分离并确定那个特定(转化)因子的化学成分……这工作——充满了失望与心碎。但也许我们终究找到它了——”

“这种活性组分不会被结晶胰蛋白酶(Crystalline Trypsin)或糜蛋白酶(chymotrypsin)所消化。用能分解酵母型核酸的结晶核糖核酸酶(crystalline Ribonuclease)处理后它也不会失去活性。III型荚膜的多糖可以用特异的III型酶去除,并不影响抽提物的转化活性。再在-12摄氏度下用乙醇与乙醚可以从抽提物中萃取出脂质。……蛋白质的去除可以用塞瓦戈方法(Sevag method)——(用氯仿和戊醇混合震荡)处理直到双缩脲(biuret)测试结果呈阴性,即为蛋白质已大致除尽。”

“即使已经这样纯化,抽提物依然含有痕量的蛋白质、大量碳水化合物、以及酵母型与胸肽型核酸。此后我们一滴滴地加入纯乙醇,一件有趣的事情发生了。当乙醇浓度达到大约90%体积时,析出了一种纤维状的物质,当我们用玻璃棒搅拌混合物时,它就缠在玻璃棒上,仿佛丝线绕在线轴上一般——而其他的杂质则成为一颗颗沉淀被留在混合物中。重复几次这一过程,再将收集到的纤维状物质重新溶解。简而言之,这一物质具有高度的转化活性,而元素分析非常符合理论上纯的胸肽型核酸(的元素组成)。”

神秘的转化因子居然是此前无人看好的DNA,艾弗里的信中写道:“谁能想到呢?”

艾弗里终于成为了那个打开DNA宝库大门的人,他固然是幸运的,但幸运女神也只垂青有准备的头脑。

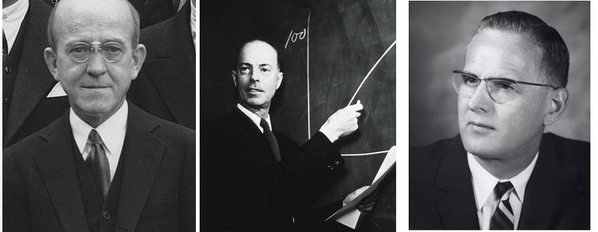

1944年,《实验医学学报(Journal of Experimental Medicine)》发表了艾弗里、麦克劳德、麦卡蒂三人联名撰写的论文。这一年,艾弗里67岁。[5]

从左至右:Oswald T.Avery, Colin MacLeod 与

MaclynMcCarty

从左至右:Oswald T.Avery, Colin MacLeod 与

MaclynMcCarty

艾弗里的实验首次让人们意识到,遗传物质极可能是DNA,但这个实验远非完美。首先,艾弗里不知道DNA这么一个看似简单的又同质性极高的小分子是怎样蕴含了世间万物形形色色的遗传信息的。其次,这个实验的结果严格表述起来,应该是降解DNA后转化就不再成功了——这依然不能完全排除其他一些DNA并非遗传物质的可能。比如,或许另有真正的遗传物质,但DNA协助保持这种遗传物质的稳定,一旦DNA被分解,遗传物质便随之而去。又比如,DNA的作用其实在于帮助把真正的遗传物质导入细菌内部,这样转化才能完成。当时的还有人依然坚信蛋白质这样的大分子才能携带足够多的遗传信息,质疑艾弗里的DNA纯度不够,真正起转化作用的是混杂其中的蛋白质。

但无论如何,还是有许多相信了艾弗里实验结果的人们开始用各种实验来试图证实或证伪“DNA是遗传物质”这一假说。

从格里菲斯发现转化现象,到艾弗里发现转化与DNA密切相关,中间过去了十六年。

而在艾弗里的论文发表后,还要再过九年,华生与克里克才通过解析DNA的结构完美地解释了DNA藏有遗传信息的分子基础,让大部分人都接受了DNA是基因的观念。

这一发现标志着现代分子遗传学的建立,生物学一个全新的纪元自此开始。

在1943年给罗伊的信结尾,艾弗里这样写:

“我是如此疲倦、如此渴睡,我怕自己因此没表达清楚——但我希望你知道——也确信你能明白我不能放下这个(转化因子的)问题,除非我们有了令人信服的证据——我期待着那时我们重聚一堂并且——愿上帝与战争垂怜——平安地度过我们的余生。”

1948年,71岁的艾弗里退休,并终于搬到了纳什维尔,与他的兄弟罗伊毗邻而居。

1955年,终身未婚的艾弗里因胰腺癌逝世,他被葬在纳什维尔的奥利华山公墓(Mount OlivetCemetery)。

1948年的诺贝尔化学奖得主阿恩·蒂塞留斯(Arne Tiselius)后来说,在所有理应获得诺贝尔奖但却未获的人中,排名第一的当属艾弗里。

了却转化因子事,赢得生前身后名。

参考资料

[1]Bruce Wallace,The search for the gene, 1992, ComstockPub Assoc, ISBN 0801499674 (0-8014-9967-4)

[2]GriffithF (1928). “The Significance of Pneumococcal Types”. Journal ofHygiene (1928), Vol. 27: 113-159

[3]http://profiles.nlm.nih.gov/CC/A/A/B/Y/_/ccaaby.ocr

[4]Letter from Oswald T. Avery to Roy Avery

http://profiles.nlm.nih.gov/CC/B/D/B/F/

[5]Avery O, MacLeod C, McCarty M (1944).”Studies on the chemical nature of the substance inducing transformationof pneumococcal types. Inductions of transformation by a desoxyribonucleic acidfraction isolated from pneumococcus type III”. J Exp Med 79 (2): 137–158.doi:10.1084/jem.79.2.137. http://www.jem.org/cgi/reprint/149/2/297.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号