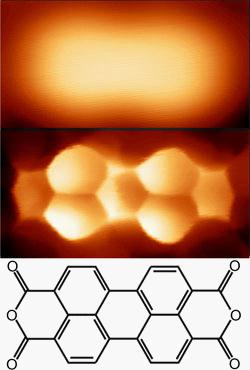

【图注】在传统(上)和新型(中)扫描隧道显微镜下看到的PTCDA分子(下)的图像。新型扫描隧道显微镜在探针针尖上吸附了一个氢分子或者氘分子,通过测量分子所受的压力可以得到更清晰的图像。

【图注】在传统(上)和新型(中)扫描隧道显微镜下看到的PTCDA分子(下)的图像。新型扫描隧道显微镜在探针针尖上吸附了一个氢分子或者氘分子,通过测量分子所受的压力可以得到更清晰的图像。

扫描隧道显微镜(STM)下的分子一般都是不可分辨的一团。但是8月20日《物理通讯快报》(Physical Review Letters)上的一篇文章显示,最新发展的一种扫描隧道显微镜可以更清楚地看到分子结构的细节。在这种新型的扫描隧道显微镜的探针上吸附了一个氢分子或者氘分子(氘是一个原子核里面含有一个质子和一个中子的氢同位素),探针上的这个分子受到的压强能够显著地改进显微镜的清晰度。这种技术能够观测到力对探针导电性能的影响,使得它比传统的扫描隧道显微镜能更细致地看到分子的电子结构。

扫描隧道显微镜是将一根导电的探针接近待测表面,针尖和待测表面的距离在一个纳米之内。对探针和待测表面施加不同的电压,电子会穿过两者之间的空隙,测量每个点上形成的电流就可以得到一幅图像。形成的电流和诸如距离、针尖和待测表面的电子状态密度都有关系。电子状态密度是指在给定的能量范围内能够容纳电子的量子状态的数目,这些状态和原子或分子周围电子运动的轨道类似【注释1】。因此,控制针尖在待测表面上移动,就可以得出表面的微观图像,电子的状态数目越多,电流就越强,表现在图像上这个区域就越亮。

德国Julich研究中心Ruslan Temirov领导的科学家们在早一些的实验里发现,扫描隧道显微镜的针尖上附着了氢分子之后能够清晰地观察到金属表面上的有机分子薄膜。在扫描结果上,原子显示为明亮的区域,之间较暗的部分对应原子间的化学键。但是他们并不清楚这种新型的扫描隧道氢分子显微镜(STHM)测量的是什么东西。

为了理解这个问题,他们利用手头恰巧有的氘分子重复了这个实验。他们扫描了在金表面上的PTCDA有机分子,并得到了和用氢分子时同样的结果。电导率测量结果显示,确实是利用吸附在探针针尖上的单个氘分子得到的图像。

一般,扫描隧道测量时的电导率是随着针尖靠近待测平面指数增加的。不过在这个实验里,随着针尖靠近待测平面,电导率增加的很慢,在一个大约一埃(一百亿分之一米)的距离内甚至会变小。正是在这个距离内才能得到高清晰度的图像。

科学家们解释说这是由于泡利不相容原理导致的电子间的排斥作用,两个电子不能同时处于同一个位置的同一个状态(不同状态的两个电子可以处于同一个位置)。探针接近待测表面的时候,氘分子中的电子会受到表面的排斥,并且他们的电子轨道会开始和探针的电子轨道重叠。因此,探针的电导率会因为针尖内的电子状态的重新排布而发生变化。

Temirov解释说,传统的扫描隧道显微镜只能探测待测表面上一定能量范围内的表面电子状态,因为能被探测到的电子状态是取决于施加的电压的。在新技术里,所有的电子状态都会被泡利不相容产生的排斥作用改变,因此电导率和这种排斥作用也有关系,从而能够观察到更完整的图像【注释2】。Temirov说,其他的研究者利用原子力显微镜(AFM)也观测到了类似的现象,但是扫描隧道显微镜用起来更方便。

荷兰Leiden大学的纳米物理学家Jan van Ruitenbeek说,这个新的实验“确切并有趣地解释”了“惊人但是令人疑惑”的原来的实验,“现在我们知道了该如何在其它的实验里应用并推广这一技术”。Ruitenbeek建议说这项技术可以用来直接观察化学实验以分辨具体的产物成分。

注释1:在固体里面会有一系列的可以容纳电子的量子状态,电子从低能量状态向高能量状态填充(可以想象成站在每阶梯子上的人,大家倾向于站在低一些的地方)。在探针和表面之间形成的电流是和两者电子填充的情况有关系的,更具体来说,是和两者最高电子填充能级附近的状态密度有关系的。底层完全填充的能级和高层完全没有电子的能级对电导率是没有贡献的。

注释2:新型扫描隧道显微镜探测时,电流并不比原来的大,而是电流的变化比原来的大。比如说原来随着距离的增加电流迅速增大,而新型里面电流随距离增加的没有那么多,受电子状态的影响大了很多。电导率(conductance)就是物体导电的性能, 电导率越高,导电能力越强。之所以新型显微镜能体现更多细节,是因为细节对电导率的影响通过这种手段增大了,正如原文说的,这个氢分子或氘分子的存在使得某个距离时探针和表面的电子状态受到影响,而这个影响体现在电导率(电流)上。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号