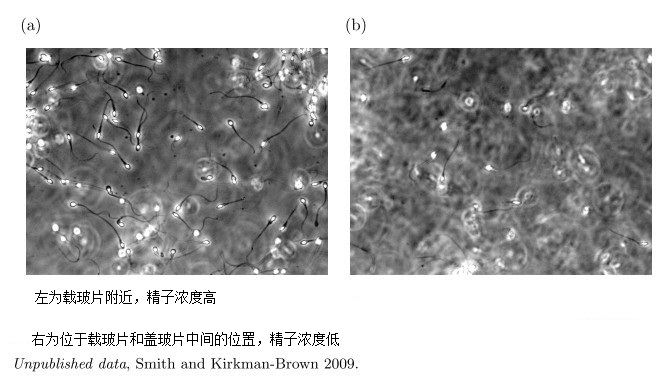

从某种意义上说,我们每一个人都是一场比赛的获胜者——数以亿计的精子间进行的一场“马拉松”游泳比赛。那么,“我们”又是如何游到终点的呢?1963年,动物学家罗斯柴尔德发现,一滴公牛精液当中的精子并不是随机均匀分布,相比精液的中心,它们更喜欢靠近液体表面。

实际上,很多生物学家都发现,任何物种的精子都喜欢靠近液面游动。既不是离液面很远,也不是直接贴着液面,而是同液面保持一定距离。这个特点对于他们研究精子细胞很有用。

这个现象的原理大家一直没弄清楚。2010年7月,英国科学家史密斯和布雷克用流体动力学模型做出了解释。

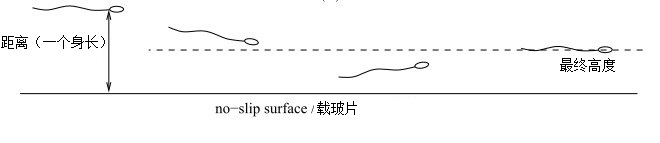

首先,精子会受到一个微弱的流体动力学作用,它将精子向液面牵拉。此时,精子的尾巴比头部更加靠近液面。于是,精子一游动,又远离液面。此外,精子本身具有一种往复运动的天性,一会儿游离液面,一会儿又游向液面。精子们最终会保持在固定的深度游动。史密斯和布雷克说,精子的尺寸和头部的形状会使达到平衡所需要的循环次数比模型中预测的次数大大减少。

不过,有更多的问题值得深究。例如,精子最初是怎么形成这种奇怪的特性的?这种情况都是在显微镜下的被盖玻片盖着时发现的,通常的自然环境中也会如此吗?是如何演化得来的,为什么会如此?

这项研究可能对于治疗由精子活动性引起的不孕不育症有启发。对于家畜繁殖和野生稀有动物保护也有重要意义。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号