本文作者:窗敲雨

在写下这个标题,自己都觉得自己像是要引出一段非常“知音”的情感故事来^_^。我想写的其实是止痛药。

在写下这个标题,自己都觉得自己像是要引出一段非常“知音”的情感故事来^_^。我想写的其实是止痛药。

当坐在药物化学那有些无聊的课堂上时,我就曾经幻想过,若把每一种药物都比作一个人,他们会有怎样的故事呢。若是抗肿瘤药物,那就是暗夜中的杀手,嘴角浮出一抹魅惑的微笑,如一片黑色的暗影为肿瘤细胞印上死亡之吻……若是镇静催眠药,那就是柔美宁静的女子,用母亲般的双手抚过我们疲惫的额头……而止痛药在我心中的地位最高,他是纯白的天使,在人们挣扎在黑暗的泥沼中时带来希望的光芒,他站在我面前温柔而坚定地对我说:

我可能帮不了你什么忙,但至少我可以给你活下去的勇气。

其实,止痛药也算不得什么灵丹妙药,不要说包治百病,不客气的说这位天使真是不管人间烟火事,什么病都不治。但是如果有人认为他不重要,那一定是因为他还没有经历过刻骨铭心的疼痛。疼痛不仅是一种肉体的痛苦,也影响着人情绪和生活的各个方面,在疼痛面前,人甚至连尊严都没有。不仅如此,疼痛也会影响疾病的进程,严重的疼痛还会引起休克。因此,在临床治疗上,减轻疼痛和根治疾病一样,都是十分重要的治疗目标,我们还是不能没有这些天使的帮助。

那么,让我们来认识一下这些拯救我们于水火之中的天使吧。

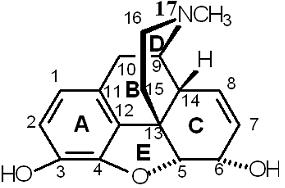

止痛药的作用机制不止一种,其中最为直接而强势的一群是直接作用于中枢的止痛药。这一类药物的故事要从吗啡说起。吗啡是一种天然的生物碱,来源于大家都很熟悉的植物罂粟。下面我们来欣赏一下吗啡的化学结构:

吗啡以及同类药物的作用机制是作用于中枢的阿片受体相结合,激动该受体,发挥镇痛作用,还可以产生欣快的感受。

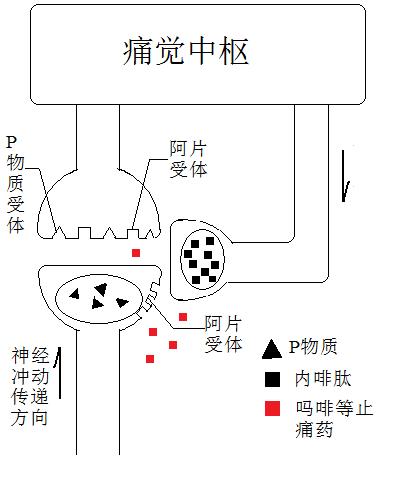

痛觉信号通过脊髓初级感觉神经传至脊髓后角,换神经元后再上行传至大脑皮质和边缘系统,引起痛觉。痛觉传入的神经递质包括P物质等。机体同时存在着抗痛系统,上传到中枢的痛觉信号又会将信号沿抗痛系统的神经元向下传播。抗痛系统的神经递质包括内啡肽等,这些递质即是阿片受体的内源性配体。当抗痛神经元突触接收到了抗痛的信号,就会释放内啡肽等物质,这些物质作用于痛觉传入通路,兴奋初级感觉传入神经突触前膜上的阿片受体,抑制传递痛觉的神经递质的释放,或者兴奋初级感觉传入神经突触后膜的阿片受体,阻止痛觉信号传入,从而达到减少疼痛的目的。而吗啡等中枢镇痛药的作用机制与抗痛系统的递质相同,通过抑制痛觉递质的释放和抑制痛觉递质的痛觉信号传入突触后膜而发挥药效。

附自制示意图一张:

吗啡有着强大的镇痛作用,另外还有镇静、止咳等药理活性,至今仍然在临床上有应用,可以算得上对付严重疼痛的最终兵器。当然了,强大的药效不代表他是一剂良药,原因相信大家也心知肚明,那就是成瘾性。

为了改善吗啡的成药性,科学家做了很多尝试。早期的尝试主要是在吗啡的分子不同位置上取代一些基团。在这个尝试的过程中,成功的并不多,常见的情况是,改造后如果镇痛作用增强,毒性和成瘾性往往也增强;而如果毒性减弱,则镇痛作用也减弱。这其中我个人认为最失败的一次尝试就是把吗啡的3位和6位的两个羟基乙酰化。这个无意中的尝试诞生了现在仍然让社会头痛不已的毒品——海洛因。血液系统和中枢神经系统之间的血脑屏障,对于亲脂性强的物质更容易透过,乙酰化后的吗啡分子加大了脂溶性,更容易进入中枢。因此,海洛因有着比吗啡更强的中枢镇痛作用,却也有着令人发指的成瘾性,几乎可以达到一次成瘾,并且极难戒除(顺便说,海洛因当年是真的进过临床的……好可怕……>

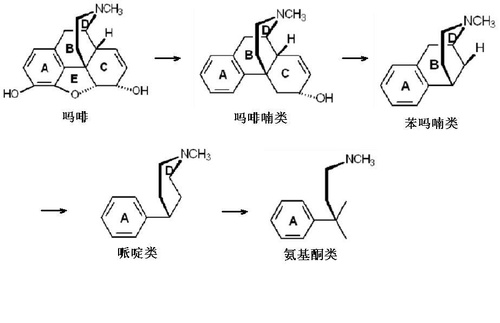

后来,为了能够适应大量生产的要求,逐渐产生了从吗啡的结构基础上简化而来的合成镇痛药。除了关键的核心结构保留以外,对药效没什么帮助的结构被一一去掉。虽然研究过程没有这么顺利,不过发展过程大致可以总结为:

其中哌啶类和氨基酮类的代表药物大家相对比较熟悉,分别是哌替啶(度冷丁)和美沙酮。相对与早期的止痛药,这些药物在不良反应等方面都有所改善,其中美沙酮的口服溶液还用来进行吗啡类毒品的戒毒治疗。但是大家要注意,这一类药物始终无法完全摆脱毒性和成瘾性,因此这类药物都属于管制药品,决不能随意流入市场,更不能轻易使用。一旦滥用,他们几乎个个都有成为魔鬼的潜质。

单就止痛效果而言,当然是以上的中枢镇痛药最为强大,但这些药物无一不缠绕着成瘾的梦魇,无法安全的长期使用。而且,这些强力的止痛药大多是针对癌症晚期等疼痛十分严重的时期,对日常的止痛显然就不适合了。这时候,就轮到更为温和亲民的一群小天使出场了。

他们的名字是解热镇痛抗炎药,属于三合一型的复合人才。之所以三项全能,是因为发挥这三种作用实际上都是作用在同一靶点上的,这一靶点就是环氧合酶(COX)。在人体内,花生四烯酸经过环氧合酶的催化形成前列腺素,而前列腺素正是重要的炎症介质,与引发疼痛、炎症和发热都有关系。而解热镇痛抗炎药就是环氧合酶的抑制剂,通过抑制该酶的活性,减少前列腺素的合成,从而发挥药效。

该类药物的开山祖师是大名鼎鼎的阿司匹林。阿司匹林(乙酰水杨酸)是历史悠久的经典老药,早在1853年夏尔,弗雷德里克·热拉尔(Gerhardt)就用水杨酸与醋酐合成了乙酰水杨酸;1898年德国化学家菲霍夫曼又进行了合成,并为他父亲治疗风湿关节炎,疗效极好;1899年由德莱塞介绍到临床,并取名为阿司匹林(Aspirin)。迄今为止,阿司匹林已在临床上应用了一百多年时间。这位祖师爷作为经典药物有着诸多优点,疗效确切,安全,结构简单(一步就可以合成),价格也低廉。而且,阿司匹林还有着抗血栓,预防结肠癌等一般解热镇痛药所不具备的疗效,可谓是老当益壮,丝毫不输给“年轻人”。除了阿司匹林外,这类止痛药中的熟面孔还包括对乙酰氨基酚(也就是常说的扑热息痛)和布洛芬(常用药芬必得就是布洛芬的缓释制剂)等。

除了单独使用外,一些解热镇痛药还可以协同使用,发挥更强的药效。例如为大家所熟悉的APC片,就是由两种解热镇痛药阿司匹林、非那西丁以及辅助药物咖啡因构成的复方制剂。A、P、C就是这三种药物的拉丁名首字母。

以上所说的这些天使都会温柔的带走人们的疼痛,但是……

别被他们的温柔所伤。

尽管止痛药能迅速让人脱离疼痛的苦海,但是有一点必须要明确,那就是:止痛药始终只是一种对症的治疗药物,对控制疾病的发展和治疗疾病都起不到作用。千万别被痛苦消失的假象骗了,疾病可能并没有得到控制,而在悄悄的恶化。而且,如果在医生诊断病情之前患者就自行使用止痛药,还会干扰医生对病情性质和严重程度的判断,可能会造成误诊。此外中枢止痛药造成的成瘾和药物滥用问题也十分突出。

很多人会觉得既然有这么多问题,那止痛药也根本称不上天使。不过我认为,这些问题其实更多的在于我们是不是正确的使用这些药物,而不在于药物本身。身为一个切身感受过疼痛的人,我真心感谢世上有这些天使的存在,并为他们写下赞歌。

PS:至于说英雄刮骨疗毒,麻醉药使用不当是会有很多不良甚至是十分严重的后果,但是不使用麻醉对一般人来说做不到的,疼痛本身也会造成不良的后果。何况只要严格控制麻醉药的用量就是安全的。那位英雄当时究竟是什么情况我们也无从知晓。。。人体自身在疼痛时确实会产生一些镇痛的物质,如内啡肽等,它们也作用于阿片受体,镇痛并产生欣快。也因此有人会有一种比较恐怖的爱好——人体悬挂,也就是用钩子穿过皮肤将自己挂起来。。。我看过这个的电视直播,据进行悬挂的本人说他在这个过程中会产生快感。。。难道刮骨疗毒也如此?

另外麻醉药和止痛药不是同一类型的药物,作用机制也不一样,即使说麻醉药不好也不能推断出止痛药不好。。。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号