本文作者:桔子帮小帮主

了清新体的鸭子和小猪,华纳公司还刻画过一个咆哮体的Taz。它见什么吃什么,我小时候一直把它当土狼,不久前才知道它的原型和狼相去甚远,和袋鼠倒近些,那就是籍贯澳大利亚的袋獾,英文叫Tasmania devil(塔斯马尼亚恶魔),昵称Taz即由此而来。

“恶魔”基本全黑,以便昼伏夜出;它们是典型的有袋类:3周怀孕,一胎生二、三十个葡萄干一样大的小崽子,小葡萄干们顺着妈妈的皮毛爬进育儿袋,之后4个奶头引发血案,半数小葡萄干活活饿死,剩下的在4个月后拥抱星空和月亮;长大后体型像壮硕的小狗,用尾巴储存脂肪,所以每只袋獾都向往一条胖尾巴而不是胖肚腩;好吃肉,可惜前腿长后腿短,追活物力不从心,只好吃腐肉。

袋獾君头大嘴大、牙齿锋利、咬力强劲,别说皮肉,连骨头也能一网打尽,绝不产生厨余垃圾。但这家伙太暴躁,说翻脸就翻脸,经常为争小妞或争尸体和同胞大打出嘴。卡通的Taz曾因太暴力被叫停,在真实的自然界,臭脾气也给袋獾带来了灭顶之灾。

从1996年开始,上万只袋獾相继患上“面部肿瘤”。患者嘴周长癌,接着扩散到脖子,影响进食,几个月就死了;要是怀了小崽子,会虚弱至极熬不到生产的那天。十年不到,袋獾数量减半。照这个速度,在我们有生之年,袋獾整个物种就该灭绝了。

下张图片也许会引起您的不适,请做好心理准备!

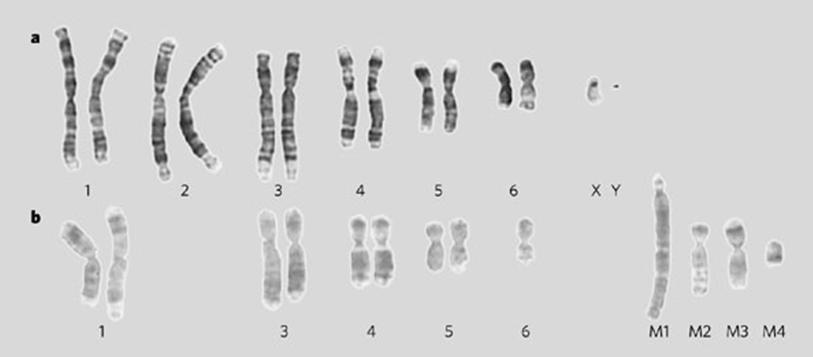

2006年,科学家查看袋獾的癌细胞。按理说,袋獾一个正常细胞里应该有14条染色体(包括决定雄性性别的渺小的Y染色体,见下图第一行;第二行是一个癌细胞里的染色体),但科学家发现,在袋獾的癌细胞里,不光有的染色体下落不明,剩下的也千疮百孔。奇怪的是,所有被试的染色体千疮百孔的方式都一样。如果癌症是突变产生,那结果不会这么巧,除非……一个可怕的想法诞生了,这种癌症能传染!更为确凿的证据出自一个天生带有独特变异的袋獾,它身上每个细胞都带有变异——除了癌变区域。这说明癌变的细胞并不是从它身上其他细胞转换过来,而是外来的。

科学家推测,得癌症的恶魔撕咬健康恶魔,把癌细胞咬进对方肉里,于是癌症得以“口口相传”。结果简单,却难以争辩,毫无悬念地登上了《自然》。

癌症成了传染病,这太耸人听闻了。癌细胞怎么躲开排异反应的呢?最容易想到的解释是,塔斯马尼亚岛上的袋獾亲缘关系近,免疫系统恐怕不太把同胞当成“异”。于是所有袋獾连成一片,成了个“大袋獾”,癌细胞在其中转移,畅通无阻。

另一队人查了癌细胞的家底,推测可能起源于外周神经系统,外周神经系统的细胞总能逃过免疫系统的审查。这佐证了“癌症传染”的可能,文章载入《科学》。至此,人们基本达成共识,想要控制袋獾面部癌症,得像控制流行病一样进行隔离,就像人得了非典,不建议出远门。

最新一期《细胞》上的研究展示了疾病流行期间不乱串门有多重要。一队科学家从塔斯马尼亚岛各处抓来69只患者,发现之前看到的染色体异常并不是唯一的异常形式,岛上不同区域分布着不同的癌症亚型。下图是两例袋獾癌症亚型,一个蓝框里是一个细胞的染色体。北方那个癌细胞也太有容了,染色体含量是正常的2倍多……

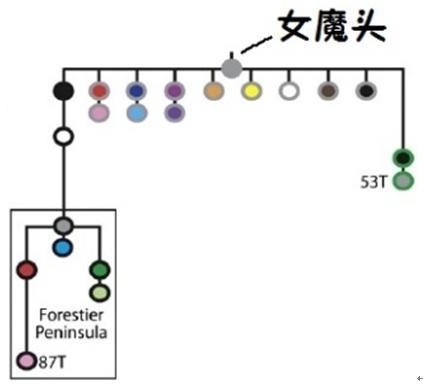

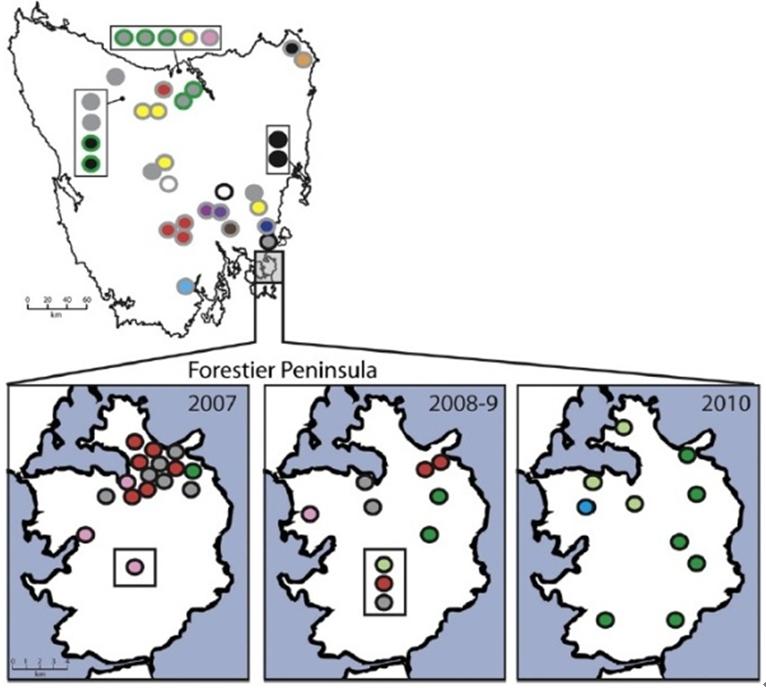

科学家接着对取自69只袋獾的癌变样本进行了DNA比对。发现里面没有半点Y染色体的影子,却都有两倍剂量的X染色体,说明癌症流行的始作俑者,是一只来自东北的“塔斯马尼亚女魔头”。可以猜想,她撕咬别人,癌细胞一传十十传百,在不同区域演化出亚型。此后,女魔头肉身虽死,可当年的癌细胞却一直繁殖至今,从这个意义上来讲,她是永生不死的恶魔。更为重要的是,测序结果还帮袋獾构出“面部癌症15年演化史和迁移史”——原理有点类似给人类测序,以此分析人是怎么在世界范围迁徙的。下图中不同颜色的小圆圈代表不同的癌症亚型,纵向表示袋獾癌症演化的传承,比如最左边的“黑框系”,黑框黑圈比黑框白圈原始,黑框白又演化出黑框灰、黑框蓝、黑框红、黑框绿,黑框红又演化出黑框粉。

在塔斯马尼亚岛东南角小半岛——福雷斯蒂尔半岛(Forestier Peninsula)上(即上图方框这一枝),癌症的演化情形还显示出有趣的一幕。在 2007年,绿色癌症亚型还是弱势,到了2010年已经江山一片绿。这未必是绿色癌症亚型杀伤力大,很可能说明它传播力强。

科学家对袋獾传染性癌症基因组的测序结果还显示,通常一只袋獾身上只携带一种癌细胞。但其中6只非常倒霉,携带两种不同的癌细胞,也就是说,被一个得癌症的袋獾咬过之后,一点也不影响你被第二只咬。

远在天边的小物种的生死,为什么世界最牛的三本科学期刊争相关注?当然,科学家总会说,研究别的生物是为了人类自己,癌症传染,人不是没有先例,比如器官移植或手术时不小心带入癌细胞结果存活了。几十年前,还有无良的科学家进行癌细胞注射实验,造成癌细胞在异体生长。袋獾的悲惨遭遇,相当于为人类提供了典型的研究对象。

但最起码,应该意识到的是,地球上的生物,都是我们在演化长征路上的好战友,你无法真正预知少一个物种会产生什么样的结果——这也正是保护生物多样性的意义所在。

参考资料:

[1] Pearse et al.(2006). Allograft theory: Transmission of devil facial-tumour disease. Nature. 439, 549.

[2] Murchison et al. (2010). The Tasmanian Devil Transcriptome Reveals Schwann Cell Origins of a Clonally Transmissible Cancer. Science. 327 (5961): 84-87.

[3] Murchison et al.(2012). Genome sequencing and analysis of the tasmanian devil and its transmissible cancer. Cell. 148(4):780-91.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号