译者:幽灵的哀伤

译者自我简介:某大材料系大一新生,潜伏在geek中的文艺青年一枚。

校对:叶盛

小红花等级:3朵

原文:520 days: Surviving everyday life on a mission to Mars

心理学史上最牛的科学探索马上就会有结果了(现在已经结束--编辑注)。《新科学家(New Scientist)》的记者对“火星五百天”计划的控制中心进行了独家专访。

当首席工程师康斯坦丁?彻特罗格大步迈进地面控制中心的脚步声,在一刹那终结了所有的窃窃私语,只剩下滴滴答答的电子仪器运行的声音。这是原定520天的计划中的第334天,彻特罗格团队的飞向火星计划遭遇了困境。

他在五台显示器前坐下,屏幕上显示了生存支持系统的图解。一盏警示灯正在闪烁,那是正飞往火星的宇宙飞船的洗浴舱出现了一些问题。这不容忽视。小故障可能会越来越多,而六位宇航员已经在狭窄的预征飞船舱体内度过了一年半的时光。

这位首席工程师身体向前凑近了联络屏幕和话筒。“伙计们,下午好,”他说,“我们得到消息需要对洗浴舱的排水系统进行检查维修。大概在——”他看了看表,“六点钟。”他又说了些什么,然后就终止了这次联络。目前为止,这就是地面指挥中心所能做的一切了。真实情况下记录的信息从此地发出,到达宇航员们的飞船就需要九分钟。彻特罗格转过身来看看我们,我想我们需要等一小会儿了。

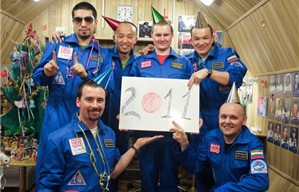

彻特罗格参与了有史以来最极端也是最具野心的科学探索:“火星500”。这是目前对那个红色星球的最有现实意义的尝试了。六位来自不同国家的男宇航员组成了一支“探险队员”的队伍。他们有的来自美国,有的来自中国,其他人来自欧洲。在地球上的模拟舱进行了超过一年与世隔绝的训练之后,2010年6月,他们进入了位于俄罗斯生物问题科学研究学院的一系列舱体,当然在你读这篇文章的时候他们现在还在那里(2011年11月4日实验已经结束)。

这样做是有充足的理由的:如果我们真的把人送到火星去,那将会是人类尝试过的最长的宇宙空间飞行。在那常人难以想象的幽闭的宇宙飞船当中,宇航员所要承受的心理压力是巨大的。所以我们必须要知道在这样的环境当中人的心理究竟会发生什么样的变化。不满、争执和误解在过去的短期空间飞行任务与隔绝环境试验当中一直存在。(比方说:随便你怎么叫喊吧,根本没人听得见!)

那么,当“火星500”计划接近尾声,我们了解到了什么呢?很多结果要等我们的探险队员们再度过单调乏味的50天之后才能公开。不过《新科学家》杂志得到了关于这些宇航员日常联络的独家报道。那些工程师们、心理学家们同幽闭在密闭环境里的宇航员一样,也是实验的关键组成部分。对宇航员们有绝对影响力的彻特罗格团队一直在试图找出探险队员们保持身体健康和心理满足的重要因素。到达神秘的红色星球是整个人类所面临的最重大的科学与技术的挑战之一,但是还有一个更基础的问题:我们真的准备好把宇航员们送入宇宙飞船里了吗?

我拜访火星500实验基地时,试验已经过半三个月了。三个月之前,科学家们模拟了在火星的着陆过程。现在,探险队员们正在返航的途中。通往控制室的走廊里摆放着三位俄罗斯宇宙科学巨人的半身像:康斯坦丁?齐奥尔科夫斯基、谢尔盖?科罗廖夫、尤里?加加林——在二楼的观察走廊里,可以看见“宇宙飞船”的全貌:一系列相连的圆柱形舱体。这些舱体没有窗子同时隔绝声音,气体和水可以通过管道输入其中。6名在里面的“志愿者”只能吃自己携带或者自己种植的食物。他们通过一个气阀丢弃垃圾,当然会连同记录着无数试验结果信息的闪存硬件和记忆卡。这些东西每天都会有专门的技术专家收集和分析。丢出的一切都不会回到“飞船”中去。

实验的控制中心在这个复杂建筑的二楼,由三支小分队24小时轮流值班。在一幅巨大的加加林像对面,是一面屏幕墙,检视器显示了舱体内部的各个角落,包括所有的锻炼设施、一间厨房、实验车间和“温室”。控制室的窗台上由一枝鲜红的花,那曾是要在先期训练中带入实验舱内的。而在我们头顶上方的地面上就是涌动着的莫斯科的车流:标准的都市景象。

在彻特罗格发给他的“探险队员”们信息40分钟后,一串电话铃音打断了我们的谈话——是来自火星的消息!好吧,是来自“火星”的消息。彻特罗格接收了飞船指挥官发来的回复录像。舰长表示洗浴间的排水按钮不起作用了。彻特洛夫抚摸了一下他的小胡子,关闭了信息,和高大而有着银色山羊胡的值班工程师弗拉迪米尔?戈尔巴乔夫(Vladimir Gorbachev)进行了简短的交流。戈尔巴乔夫抓起了对讲机和手电,然后他们一起出门进行调查。

虽然地面控制中心的团队随时掌握着内部情况,帮助解决技术难题,更换氧气罐等等,但在真实的任务里,勇士们需要自己解决这些问题。所以,与当前为短期宇宙航行准备的地面控制室不同,“火星500”地面团队极少与宇航员们接触。就算与“勇士们”联系,也不会给出“命令”,而只是“建议”。

在环绕地球轨道上的空间站给了我们这方面的经验:“火星500”的团队成员之一、IMBP的心理学家范迪姆?古斯因(Vadim Gushin)说,长期太空工作的宇航员很难接受地面的“命令”。国际空间站中工作的宇航员一般每周会有两天的休息时间,他们在休息期间会有一些“附加小任务”,如果他们想的可以进行一些实验或者做一些杂务之类,不过这并非要求。

从类似“火星105”计划(2008年历时三个月的关于宇航员心里的实验)和NASA的水下极端环境任务模拟操作项目这样的关于宇宙飞行的仿真实验中研究得出,从地面控制中心得到的影响少有时反倒是一件好事,因为这样可以让宇航员们保持轻松的心态完成任务。另外,在地球轨道以外的太空中旅行时,宇航员与地面是不可能进行实时联络的,所以,飞船中的成员们就要学会自己处理所遇到的问题,自主掌控研究进度。

比如说在二月份的一次“火星表面行走”中,一位“探险队员”在执行一项十分复杂的操作时向地面控制中心发出了求助信息——当然他不会立即收到回复(因为信号从火星传到地球需要9分钟时间)。心理学家表示,这位宇航员随即看起来失去了工作动力。

寂静的旅程

相应的,“火星500”团队的研究员们随后测试了“勇士”们独立解决问题的能力。他们模拟了一周地面控制中心与飞船失去联系的情形,值班医生迪莉娅?亨斯特迪诺娃(Dilia Husnutdinova)告诉我们,其实宇航员们做得很不错。“有的时候他们会把遇到的困难制作成大海报挂在摄像机上以此显示他们遭遇了技术难题。”亨斯特迪诺娃如是说。但是因为任务无生命危险,控制室决定无视他们的举动。“我们无视他们因为这根本不是什么大事。”

就算是很平常的一天,宇航员们从两次持续两个小时的与地面控制中心进行视频沟通之时,也不过是交流一些官方的数据,像工程需求、实验进度或者是和家人进行通话。相比国际空间站上的俄美宇航员来说这都过于严苛了,在国际空间站上宇航员可以随时给家里打电话联系而且经常一天打两次。“火星500”计划中的所有信息则是先传输到一个本地服务器上,然后根据“轨道的变动”和“与地球的距离”,延迟最多12分钟发给“勇士”们。

据心理学建古斯因所说,则是有史以来实验中关于交流时间要求最严格的一次。在“火星500”之前,IMBP之前做过另外一次模拟实验,那时“试验品”和研究员们每天通过鼓动一个连通的气泵来相互打招呼。然而心理学家们表示,真实的火星旅行中,宇航员是不可能频繁地与地面进行交流的,更不可能通过传感联络了,一个严格的实验必须能够模拟这样真实棘手的全封闭情形。

古斯因说,人们最终都会适应这样的联络缺失。他说:“关于交流的需求最终会消退。”例如,在IMBP的1994和1995年的空间飞行模拟研究中,地面控制中心与宇航员的信息交互随着实验的进行而逐渐减少。一名“火星105”的研究院说,与前面的实验结果相同,探险队员们在最初与地面控制中心保持着频繁的联络,不过当他们适应了与世隔绝的情形之后,他们的留言就变短了,情绪报告少了,而且关于他们的工作的要求也少了。

持续地与家人或朋友交流有时反而会增加他们的压力。“每多一句问候,每多一份担忧,对于宇航员们来说都是一种刺激。”古斯因如是说。在缺乏交流较长时间之后的一次长时间沟通会对宇航员的情绪调节起一定副作用。“就好比一个人饿了好久,突然请他享用满桌丰盛的大餐一样,”古斯因说,“那样不好。”

对于这个观点,“火星500”团队心理学家队伍的带头人奥尔加?舍甫琴科表示同意。她对自己的责任毫无疑虑。就算宇航员也不是只能惯着,相反,心理学家的任务是根据任务需求平衡宇航员的心理。她这样表达她的观点:“我们的职责最重要的是确保实验进程不会停止。”也就是说,他们要让宇航员不担心地面解决问题的能力,并且在他们可以随时申请提前退出的时候引导他们坚守岗位。

舍甫琴科已经是一位50多岁的女士了,深色的头发整齐地梳好,戴着眼镜,似乎随时都准备发出几声尽管比较尖锐的大笑。我们来到了她位于三楼的有着高高的天花板的办公室。尽管一只装有生日鲜花的花瓶装点了小小的侧桌,但是这间办公室仍然略显空旷。一包香烟和一只烟灰缸孤零零地呆在办公桌上。这里,远离了控制室各种机器喋喋不休的烦扰,舍甫琴科控制着所有传递给实验舱中“探险队员”们的信息。自从实验开始以来,她还没有休息过一天。

舍甫琴科女士几乎每天都要通过电子邮件或者是视频的方式与勇士们进行交流,并且无论面对他们的疑虑、询问还是需求,都要保有一张“值得信任的脸庞”。她是勇士们了解新闻、书籍、甚至是电子游戏,总之一切的外面的生活的渠道。她也会和宇航员的家属以及朋友们呆在一起以确保这些人提供给宇航员的信息对他们自己和实验都有帮助。

这可不是什么让人舒坦的工作。她每天三次从电视和报纸上收集总结新闻,发送到本地服务器上,当宇航员问起时还要加上有趣的科技、汽车或者是体育方面的消息。她每天会给每一位宇航员通过私人频道发送一封私人电子邮件,虽然她本人不能读到宇航员实际收到的版本,不过如果有坏消息的话,她一定可以收到。如果她发现某个宇航员受了某种刺激,她就会和宇航员的家人谈话,教他们怎样用恰当地告诉宇航员发生了什么。

在IMBP研究封闭环境心理学的这15年里,舍甫琴科也为俄空间站和国际空间站的建设提供帮助,关于有的话必须说有的话不能说,她已深谙此道。比如,有时她会刻意去掉新闻中有关犯罪的部分。犯罪活动会让人情绪低落,同时也如她所说,太空中的勇士们对地球上的事毕竟无能为力。

同样的,关于炸弹或者坠机一类的消息必须要谨慎处理。例如,在之前的“火星105”实验期间,两架法国空中客车飞机坠毁了。一名实验的参与者曾经是空中客车飞机的领航员,所以在把这则消息提供给宇航员们的之前,心理学家们试图求证他是否与某个遇难者相识。

而当今年(2011年)一月份莫斯科多莫杰多沃机场的炸弹袭击事件发生后,舍甫琴科一直等到确认所有的宇航员家属都安然无恙时才将消息告诉他们。不过与此同时,参与实验的俄罗斯的宇航员已经从他们的欧洲伙伴那里得到了消息——欧洲小伙子们早就从他们的私人信件中获悉此事——并质问为什么他们迟迟得不到消息。

严苛的爱

舍甫琴科认定她做了最好的选择。“我们没有权利把这样的信息作为如此敏感的事实告诉他们。”她升高了音调,又点起了一支烟。这样做是有先例的,1978年苏联宇航员乔治亚?格列奇科(Georgy Grechko)的父亲在格列奇科完成太空之旅的时候辞世了,那时因为担心会影响格列奇科正在进行的任务,禁止向格列奇科透露他父亲的死讯。在格列奇科返回地球的时候他才知道他的父亲已经离他而去。

不过现在,关于宇航员家里的信息是可以谨慎地透露的。在任何一种可能给宇航员增加负担的情况下,无论是孩子生病了还是家乡附近发生了地震,舍甫琴科都会尽其所能搜集信息,并且询问宇航员的家属和朋友对于这样的情况他可能有什么样的反应。正所谓“因人而异”。

她朝着天花板吐了口烟圈之后身子前倾,“因为我们都明白,”她接着说,“在实验进程中,每个人都会有担忧,而且担忧很多不同的事情,因为对于外面的世界你什么也做不了。个人太渺小了。”

当我回到控制室的时候,已近黄昏时分。值班工程师戈尔巴乔夫正在为即将到来的漫漫长夜做准备。戈尔巴乔夫需要一直工作到明天上午十点钟,但他现在情绪却很高涨。他们已经破解了“洗澡间抽水机失灵”之谜:原来在过去的两周里有三位探险队员剪了头发,所以当他们洗澡的时候,发丝就堵塞了下水管道。“这可不是什么新鲜事,”戈尔巴乔夫说,“但是我们一直从中学到同一个道理,处理平常的不起眼的小事也是这个实验的一个重要部分。”到目前为止,IMBP的研究人员表示,“火星500”计划的勇士们做得很出色,没有明显的人际关系问题,勇士们的身体和心理水平也都在基本线以上。

这就是一个很重要的结果了,戈尔巴乔夫说着,扫了一眼屏幕墙,就像他每谈到宇航员们都会看监视器屏幕一样。“看!”两个人在厨房里一边谈话,一边大口嚼着草莓。“如果他们仍然可以留在模拟实验室当中,仍然可以微笑着跟彼此说话,仍然可以坐在一起,”他说,“那么一切就都还好。”

当然,心理学家古斯因指出,和谐相处并不意味着互相讨好。到目前为止,勇士们已经证明在这样的环境下工作和活是可能的。“可能并不意味着可以过得好,也不意味着过得轻松,也不意味着任何一件事是轻而易举的。”他说。

为了到达火星,我们需要合适的宇宙飞船,需要防护宇宙射线的装备,需要良好的发动机。但还有一个来自人自身的难题与这些巨大的困难同在——适应千篇一律的单调生活,恰当地处理争执,当然,还要处理堵塞的洗浴间下水道之类。值得庆幸的是,“火星500”教给我们的已经足够支持真正的探险队员们踏上奔赴火星的征程。用舍甫琴科的话说:“我们已经准备好了。”

总体上说宇航员们相处的都不错,不过有几件事却很过分。

1973年,NASA的天空实验室项目的成员,对地面任务控制中心“造反”了。所有第一次升上太空的宇航员,发现地面指挥中心要求的任务量实在太大,他们集体关闭了信号接收器一整天,并且拒绝谈话。当然他们的努力很快见效:工作量减少了,他们也顺利地完成了实验任务。

1982年再一次全程记录的太空飞行任务中,两名俄宇航员惹怒了彼此,他们一气之下在全程211天的礼炮号空间站的工作中,绝大部分时间不跟对方说话。

在1999年一项叫做“空间站国际成员飞行模拟(SFNCSS)”的实验项目中大家表示压力很大。和“火星500”差不多,这项研究也以研究不同国家的队员如何合作为目标。不过结果并不理想。加拿大志愿者朱迪丝?拉皮埃尔(Judith Lapierre)声称,她在新年晚会上被一名俄藉队员违背她的意愿亲吻了。这次意外导致的结果就是那名俄藉队员被关了禁闭。拉皮埃尔一直坚持到试验完成,不过有一位日本藉的参与者却选择了提前离开。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号