作者:田小森

如果我为你描述这样一幅画面:一位民间艺人在灯光昏黄的屋子里工作,书桌上的一盏台灯把艺人的视线与周围的黑暗隔开,他潜心在雕刻一只鸡蛋,这只鸡蛋的蛋壳上俨然已经出现了深浅更迭的自然景观和熙熙攘攘的街头景象,他想让雕刻更加的生动便继续雕琢,却又生怕弄碎了脆弱的蛋壳。

世人若在此时前来观看这只鸡蛋,溢美之词也会不绝于口,但艺人却潜心赋予它更多的可能。

换一个视角,假使那鸡蛋上的风景与人物都变得真切,他们是否会为在如此脆弱的条件下不断创造出新的可能而感到欣慰与快乐呢?若想知道答案,或许可以去询问身在地球上的人们。

用另一种方式“看”

自十四世纪晚期哥伦布环球航行证明地球是圆的以来,有无数的科学家为脚下的这片土地着迷,“火成论”和“水成论”已成地质学史上的经典论战,随后的“均变论”也为人们所熟知(若想了解相关历史,可阅读 Ent的《几多时光,雕刻地球》)。但对认识地球内部构造而言,这些论证多停留在推测和猜想的阶段。

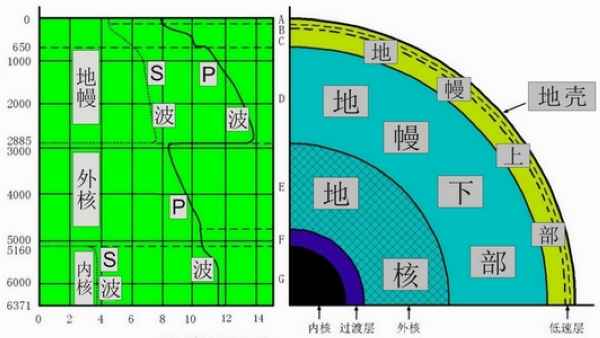

1849年,英国科学家斯托克斯证实了地震将产出两种不同性质的弹性波,按传播方向和震动方向的不同可以将这两种波分别命名为纵波(P波)和横波(S波),而且观察可以发现,纵波的速度总是要比横波更快。随后,克罗地亚学者莫霍洛维奇在十九世纪开篇之时观察到这样一个现象:在地下20~30Km附近的地方,地震波的传播速度会发生明显的变化:在此界面之上纵波传播速度为7.0Km/s横波为4.2Km/s,而在此之下纵波传播速度为8.1Km/s横波则为4.4Km/s,并且随着深度的增加纵波和横波的速度均有明显的增加。这次发现引发了人们对地球内部圈层的进一步探索,不再单纯的以为地球内部是均质的。科学界为了纪念他卓越的贡献便将此界面命名为莫霍面,而且随之发现在海洋中该界面只在洋壳7Km之下,明显要比陆地上更浅。几年以后,美籍德裔科学家古登堡也在莫霍洛维奇的探索基础上发现了另一界面,该界面在地底3000Km左右,在此界面之上纵波速度为13.7Km/s,横波为7.23Km/s,而在此之下纵波速度为9.8Km/s横波则直接消失不见。该界面上下的不同速度让人们意识到这可能是由固态到液态的一个变化面,因为横波只能在固态物质中传播。当然此界面的命名也一点不意外,古登堡面。

以上两界面构成了地球内部圈层最重要的边界,我们据此可以将地球内部划分出不同的区块,他们有着大家都熟悉的名字,由外到内依次是:地壳、地幔、地核。

现在我们来做一个简单的算术,鸡蛋的平均直径约为60mm,鸡蛋壳约为0.15mm,两者之比为0.0025;地球的平均直径约为12742Km,地壳的厚度为30Km(以较厚的陆地地壳为参考),两者之比为0.0024。0.0025之于0.0024,蛋壳的厚度比例居然比地壳的还要厚!而且这还没有将鸡蛋长短轴的变化以及仅7Km厚的洋壳等影响因素计算在内。这比值足以让人觉得震撼,而且回望人类灿烂的文明,也恰好能让我们回答最初的提问:谁在鸡蛋上起舞!

把触角伸到海洋之下

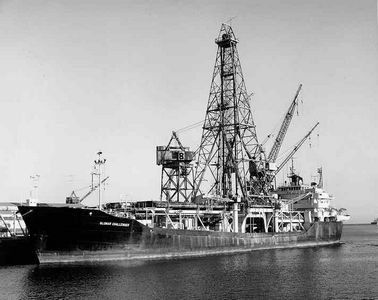

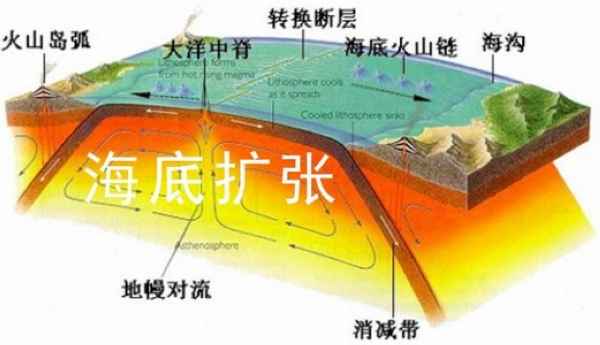

当然故事远不止这些,时至十九世纪中期,美国科学家蒙克和赫斯提出了“莫霍计划”(MOHOLE),希望用深海钻孔的方式钻穿莫霍面以做进一步的科学研究。这个首次为纯科学目标而出征的航行并没有功成而返,在项目开启不久便因为多方面的原因而无法继续坚持。直到1964年,由美国斯克里普斯海洋研究所等五家单位联合发起组成“地球深层取样联合海洋机构”(JOIDES),并提出了“深海钻探计划”(DSDP),才让原有的莫霍计划得以延续。该计划中由装备动力定位设备的“格洛玛·挑战者号”钻探船担纲钻探任务,在它钻头伸向的地方无不是科学家们梦寐以求想要靠近的地方。这其中最引人瞩目的便是验证该项目进行前不久形成的海底扩张理论,而该理论的提出者正是莫霍计划的奠基人之一的赫斯先生。

当时船上的科学家来自许多行业,这其中一部分人并非一直认可海底扩张理论,华裔科学家许靖华先生便是其中的一位,他正守在传统的理论认识上,以为地球的运动依然以垂直运动占优,即是山海的变迁发生在它本来所在的位置而非经历了漫长的水平移动所产生。当然在历经多次的航行钻井采样均发现洋中脊两侧的岩层有着对称的物理学和年代学特征,并且沿洋中脊向外发展年代均为逐渐变老。再结合许多来自其他方面的证据,许先生改变了原有的看法,抛掉了曾今认可的固定论认识,虽然此举让他曾经的同事戏说为固定论的叛徒,但是在经历艰苦采集到的地质证据面前,先生选择了理智。这段历史在随后许先生所写的《搏击沧海——地学革命风云录》中也详细而有趣的描述。他在其中还告诉大家海底扩张理论也在洋壳更新等证据下逐步发展为我们熟悉的版块构造理论。

时至1983年,DSDP结束了它的使命,科学家们认为有必要将成果丰硕的深海钻探的计划继续下去,于是崭新的“大洋钻探计划”(ODP)开始了它新的征程,在上一阶段的工作基础上,科学家们调整了方案为更多的科学探索提供了可能。并且将退役的“格洛玛·挑战者号”替换为装备更加优良的“朱迪丝·决心号”。更大范围内的科学钻探开始在全世界范围内继续展开。当然这次计划的任务是在曾经钻探的理论突破上有更加广泛而深入的调查研究,所以其主旨依然是识别洋壳组成和构造特征,研究其在地史过程中所经历的演化史,为全球范围的地形、气候、生物的演化对比收集数量巨大的基础资料。

我国地处东亚,拥有广阔的海域,但这些海域都缺乏深入的研究。在汪品先先生的推动下,我国于1996年参加大洋钻探的国际合作,他提出的要在南海打深钻以研究东南亚的季风气候,并且为全球气候变迁的研究打下基础。在1999年,汪先生展开了南海中国海区首次的国际大洋深海科学钻探工作,此次的钻探为解释西太平洋区晚新生代的环境演变提供了基础证据,并且丰富了对于气候周期演变历史的认识,当然也为现代人都关心的气候现象提供了可以参考的依据。

随后,ODP计划于2007年演变为“国际大洋钻探计划”(IODP),此时的成员国已加入了许多新鲜的面孔,除了在DSDP时期就已加入的日本、德国、法国、俄国以及陆续加入的澳大利亚、中国、新西兰之外,有更多的国家也参与到研究中(2009年末的数据统计显示其成员国已达24个),整个项目已成为国际合作交流的大据点。其中日本为了能在一些极端的条件下仍然坚持大洋钻探而建造了更加坚固、抗浪性更好的“地球号”深海钻探船,该船与“朱迪丝·决心号”一同为新的钻探计划提供最有力的基石。当然,在这样的形势下,更多的研究者已经意识到该计划的意义已经不止是前沿的科学研究了,它所创立的地质研究新格局让人们无不为之赞叹,它已经成为了地质研究史上的崭新一页。人们可以轻松从这项目中找出诸如:海底扩张、俯冲增生、古海洋流、海底火山、洋底地震、地中海变干、古气候重建、白垩晚期生物大灭绝等等的研究热门词汇。这些词汇也并不生硬如刻在玄武岩上的法典,他们总与我们的生活息息相关,地球的海陆分布是如何发展成今天的样式,从今往后又会有怎样的趋势?地球的气候是否一直如此,如果有较大的浮动又是什么原因造成又由什么原因改变?曾经活着的物种为什么会灭亡,又是什么样的决定因素让另一部分继续活下去?

写在结束前

此时你眼前有一艘钻探船正飘摇在一望无际的蓝色大海上作业,它可能是“格洛玛·挑战者号”可能是“朱迪丝·决心号”也可能是“地球号”,但不管它是谁,我们都把视野放大,船体变得越来越小,现在把视野放得越来越大,它变成了一叶扁舟,变成一只蚂蚁,变成一颗芝麻,随后我们看见飘零的海岛,看见大陆的轮廓,看见飘摇的云层,看见幽蓝色的地球,看见围着她转的月球,看见整个太阳系收放在眼里,而我们心中,只出现了一盏孤灯,孤灯之下有一婀娜少女在鸡蛋上跳着轻快而愉悦的舞步。

申明:图片来自百度搜索和WIKI。

本稿同时发布在公益地学科普博客 之上

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号