宇宙真如量子理论所说的那般古怪吗?富于创造性的实验让我们离最终答案又近了一大步。

鲁珀特·厄辛身处加那利群岛之中的拉帕尔马岛。他站在岛内制高点,沉浸在黑暗之中。他感到害怕。“非常害怕,”他说。目之所及一片漆黑,一直延伸到15公里开外的大西洋。但最令他恐惧的倒不是黑暗。他担心的是即将到来的纯技术挑战——可能还有点儿害怕那些他试图令之安息的灵魂。

厄辛和他的同事们来自奥地利维也纳量子光学和量子信息研究院。那一夜,他们在这座岛上进行实验——发送单个光子,使之越过144公里的距离,落入特内里费岛上一座望远镜宽仅一米的口径内。即使在拉帕尔马晴朗的白天,能清楚看见特内里费岛上的泰德火山的时候,这个实验也需要不可想象的精准度,如若成功,将是了不起的成就;想将此实验移至夜晚进行,那简直是荒唐。“到了晚上,你连那座岛在哪里都不知道,”厄辛说。“你完全不知所措,根本不知道该干些什么。”

可是,在日光下进行这个实验是不可能的,因为有亿万光子在身边嗖嗖穿梭。因此,研究者们选择了一个无月的夜晚,关掉实验室的灯,悄悄来到仅有银河照亮的夜空下。

来干嘛?来尝试解决现代物理学持续时间最长的争论之一,来澄清我们对自然运行机制的基本理解中又一个模糊不清之处,来回答最根本的问题之一:量子现实真实的吗?

上世纪20年代中叶,现代物理学的两大巨头——尼尔斯·玻尔和阿尔伯特·爱因斯坦首次为这个问题相互顶牛。(参见《量子决斗者》)那时,一连串事实清楚表明,经典物理学无法解释小尺度的现象。例如光与物质如何相互作用,为何围绕原子核运行的电子不会做螺旋运动接近、并最终一头撞进原子核。

上世纪20年代中叶,现代物理学的两大巨头——尼尔斯·玻尔和阿尔伯特·爱因斯坦首次为这个问题相互顶牛。(参见《量子决斗者》)那时,一连串事实清楚表明,经典物理学无法解释小尺度的现象。例如光与物质如何相互作用,为何围绕原子核运行的电子不会做螺旋运动接近、并最终一头撞进原子核。

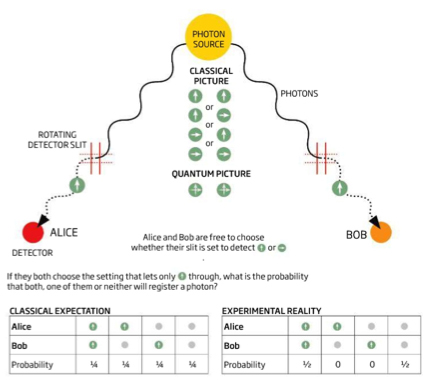

阿斯裴拜访了贝尔,希望得到他的祝福。贝尔警告他,研究量子现实的根本问题被很多人视为“空想物理”,并问他是否有稳定的工作。“我有。尽管是个不起眼的职位,却是终身制的,”阿斯裴说。“他们不能解雇我。”有了这份保障,阿斯裴开始了长达七年的研究工作——他要找出究竟谁是正确的:是玻尔?还是爱因斯坦?阿斯裴的实验大体上沿用了之前那些贝尔不等式测试实验的模式。首先激发原子得到一对偏正态相关联的光子。这两个偏振态光子被两个探测器分别测量。依照传统,监控这两个探测器的角色被称为爱丽丝和鲍勃。(参见图表)必须测量大量的光子对才能得到有统计学意义的结果。就在阿斯裴和他的学生菲利普·格朗日及让·达利巴完成了准备工作,着手进行他们最后决定性的实验之际,激光技术的进步给他们帮了大忙。“到了1980年,我有了世界上最好的纠缠光子源,”阿斯裴说。从前得花上几小时甚至几天才能造出必需的光子数目,现在只要一分钟就够了。就算这样,实验的过程仍然十分艰苦。终于,1982年,研究者们掌握了自量子现实争论开始最令人信服的证据。实验结果无可置疑。玻尔是对的。贝尔不等式被破坏了。(《物理评论快报》第49卷,91页)世界正如量子理论所说的那般古怪。“这真是激动人心的发现,”阿斯裴说。爱因斯坦的隐藏世界爱因斯坦对量子理论持怀疑态度。1935年,他和两个年轻的物理学家——鲍里斯·波多斯基和内森·罗森——联名发表了一篇论文,题为《量子力学对物理现实的描述完备吗?》(《物理评论A》,第47卷,777页)在这篇论文中,他们提出了后来被称为EPR悖论的观点。这三位物理学家认为,一个完备的理论必须能描述物理现实中的所有要素。例如,一个移动中的物体,如果既有位置又有动量,那么这个理论就应该同时包括这两个有具体数值的要素,或者说“变数”。这一点在描述汽车之类的东西时很容易做到。但是一旦进入微观量子世界,就不那么简单了。根据维尔纳·海森堡在1927年提出的著名的不确定原理,一个粒子的精确位置和动量不能同时被确定,测定位置便不能测定动量,反之亦然。爱因斯坦认为,从这个原理可以推导出两个结论:一,位置和动量不会同时存在;二,量子力学在描述现实方面是不完备的。更糟糕的是,例如一次爆炸后产生了两块弹片,这两块弹片朝相反的方向各自弹射开去,这一事件用经典力学很容易解释。根据动量守恒定律,这两块弹片的速度、方向和质量之间有简单确定的联系,而且这种联系在爆炸发生之时便已经确定。另一方面,如果相似的情况发生在量子力学世界,问题就复杂多了。假设一个静止的粒子衰变成两个朝不同方向运动的粒子。根据对量子物理的诠释——这一诠释为尼尔斯·玻尔和其他量子理论先行者们所支持——粒子的特性在被测量之前是无法被清楚定义的。但是,如果测量其中一个粒子的位置或动量,那么,相隔遥遥空间的另一个粒子的位置和动量也会在这一刻被设定,尽管这一刻之前,它的位置和动量还都无法被定义。这种状况的变化,隔着空间,是如何从一个粒子立刻传到另一个粒子的?"反正不是通过量子力学暗示的某种‘幽灵般的远距离动作’达成的”,爱因斯坦说。他认为一定有某种潜在的理论——一个“隐变数”——事先就把测量结果设定好了,就像那个经典力学的例子里,动量守恒定律事先就把弹片的测量结果设定好了一样。所以,他总结说,现在的量子力学一定是对现实的不完备描述。

阿斯裴拜访了贝尔,希望得到他的祝福。贝尔警告他,研究量子现实的根本问题被很多人视为“空想物理”,并问他是否有稳定的工作。“我有。尽管是个不起眼的职位,却是终身制的,”阿斯裴说。“他们不能解雇我。”有了这份保障,阿斯裴开始了长达七年的研究工作——他要找出究竟谁是正确的:是玻尔?还是爱因斯坦?阿斯裴的实验大体上沿用了之前那些贝尔不等式测试实验的模式。首先激发原子得到一对偏正态相关联的光子。这两个偏振态光子被两个探测器分别测量。依照传统,监控这两个探测器的角色被称为爱丽丝和鲍勃。(参见图表)必须测量大量的光子对才能得到有统计学意义的结果。就在阿斯裴和他的学生菲利普·格朗日及让·达利巴完成了准备工作,着手进行他们最后决定性的实验之际,激光技术的进步给他们帮了大忙。“到了1980年,我有了世界上最好的纠缠光子源,”阿斯裴说。从前得花上几小时甚至几天才能造出必需的光子数目,现在只要一分钟就够了。就算这样,实验的过程仍然十分艰苦。终于,1982年,研究者们掌握了自量子现实争论开始最令人信服的证据。实验结果无可置疑。玻尔是对的。贝尔不等式被破坏了。(《物理评论快报》第49卷,91页)世界正如量子理论所说的那般古怪。“这真是激动人心的发现,”阿斯裴说。爱因斯坦的隐藏世界爱因斯坦对量子理论持怀疑态度。1935年,他和两个年轻的物理学家——鲍里斯·波多斯基和内森·罗森——联名发表了一篇论文,题为《量子力学对物理现实的描述完备吗?》(《物理评论A》,第47卷,777页)在这篇论文中,他们提出了后来被称为EPR悖论的观点。这三位物理学家认为,一个完备的理论必须能描述物理现实中的所有要素。例如,一个移动中的物体,如果既有位置又有动量,那么这个理论就应该同时包括这两个有具体数值的要素,或者说“变数”。这一点在描述汽车之类的东西时很容易做到。但是一旦进入微观量子世界,就不那么简单了。根据维尔纳·海森堡在1927年提出的著名的不确定原理,一个粒子的精确位置和动量不能同时被确定,测定位置便不能测定动量,反之亦然。爱因斯坦认为,从这个原理可以推导出两个结论:一,位置和动量不会同时存在;二,量子力学在描述现实方面是不完备的。更糟糕的是,例如一次爆炸后产生了两块弹片,这两块弹片朝相反的方向各自弹射开去,这一事件用经典力学很容易解释。根据动量守恒定律,这两块弹片的速度、方向和质量之间有简单确定的联系,而且这种联系在爆炸发生之时便已经确定。另一方面,如果相似的情况发生在量子力学世界,问题就复杂多了。假设一个静止的粒子衰变成两个朝不同方向运动的粒子。根据对量子物理的诠释——这一诠释为尼尔斯·玻尔和其他量子理论先行者们所支持——粒子的特性在被测量之前是无法被清楚定义的。但是,如果测量其中一个粒子的位置或动量,那么,相隔遥遥空间的另一个粒子的位置和动量也会在这一刻被设定,尽管这一刻之前,它的位置和动量还都无法被定义。这种状况的变化,隔着空间,是如何从一个粒子立刻传到另一个粒子的?"反正不是通过量子力学暗示的某种‘幽灵般的远距离动作’达成的”,爱因斯坦说。他认为一定有某种潜在的理论——一个“隐变数”——事先就把测量结果设定好了,就像那个经典力学的例子里,动量守恒定律事先就把弹片的测量结果设定好了一样。所以,他总结说,现在的量子力学一定是对现实的不完备描述。 为了把这种情况扼杀在萌芽状态,1998年,奥地利因斯布鲁克的格雷格·魏斯,安东·塞林格和同事们在他们的大学校园里把爱丽丝和鲍勃之间的距离拉长到了400米。他们用光纤将两端的探测器与居中的光子制造器相连。这样的安排给了实验者们1.3微秒的时间在光子发出后实现探测器设置的随机改变。实验者们甚至用原子钟测定,爱丽丝和鲍勃各自的测量是在相隔5毫微秒之内完成的——这么短的时间是不可能实现隐藏信息的传递的。于是,定域性漏洞被填补得更加密实。但是这仍然不是最后的答案。定域性漏洞被填补之后,公众的注意力转向了其他漏洞。其中之一便是公平取样漏洞,或称探测漏洞。因为上述所有实验中用的光子探测器效率不高,只能取样测量所发出的光子中的一小部分。如果只有一小部分光子高度相关,破坏了贝尔不等式,而探测器取样到的正好是这一部分呢?可能性很小,但不是不可能。2001年,大卫·瓦恩兰和他科罗拉多州波尔得市的国家标准与技术研究院团队首次填补了这一漏洞。这一次,研究者们用钹离子对代替光子对。每个钹离子都能在两种能态的量子力学叠加中存在。随着钹离子所处的能态的不同,它可以放出极多或极少的光子。通过用激光探测钹离子,测量它放出的光子数的变化,探测钹离子对状态的效率几乎可以达到100%。(《自然》,第409卷,791页)。和之前的实验一样,这次实验测得的钹离子对状态也高度相关,这么高的相关度只能用量子力学来解释。但是这个实验本身还是存在漏洞:被测量之时,离子之间的距离只有3微米。所以,尽管探测漏洞被填补了,定域性漏洞却又出现了。 实在性的坍缩

为了把这种情况扼杀在萌芽状态,1998年,奥地利因斯布鲁克的格雷格·魏斯,安东·塞林格和同事们在他们的大学校园里把爱丽丝和鲍勃之间的距离拉长到了400米。他们用光纤将两端的探测器与居中的光子制造器相连。这样的安排给了实验者们1.3微秒的时间在光子发出后实现探测器设置的随机改变。实验者们甚至用原子钟测定,爱丽丝和鲍勃各自的测量是在相隔5毫微秒之内完成的——这么短的时间是不可能实现隐藏信息的传递的。于是,定域性漏洞被填补得更加密实。但是这仍然不是最后的答案。定域性漏洞被填补之后,公众的注意力转向了其他漏洞。其中之一便是公平取样漏洞,或称探测漏洞。因为上述所有实验中用的光子探测器效率不高,只能取样测量所发出的光子中的一小部分。如果只有一小部分光子高度相关,破坏了贝尔不等式,而探测器取样到的正好是这一部分呢?可能性很小,但不是不可能。2001年,大卫·瓦恩兰和他科罗拉多州波尔得市的国家标准与技术研究院团队首次填补了这一漏洞。这一次,研究者们用钹离子对代替光子对。每个钹离子都能在两种能态的量子力学叠加中存在。随着钹离子所处的能态的不同,它可以放出极多或极少的光子。通过用激光探测钹离子,测量它放出的光子数的变化,探测钹离子对状态的效率几乎可以达到100%。(《自然》,第409卷,791页)。和之前的实验一样,这次实验测得的钹离子对状态也高度相关,这么高的相关度只能用量子力学来解释。但是这个实验本身还是存在漏洞:被测量之时,离子之间的距离只有3微米。所以,尽管探测漏洞被填补了,定域性漏洞却又出现了。 实在性的坍缩

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号