获得奥斯卡最佳影片的《国王的演讲》讲了一个励志的故事:生性腼腆的乔治六世在临危受命继承王位之后,如何在语言治疗师的帮助下努力克服内心的恐惧,战胜了口吃。一直以来,人们都习惯了接受心理学家将口吃和心理的恐惧或环境因素联系起来。医学上也有不少有关声带病变产生口吃的研究,而科学家们则采取了迂回路线:从会唱歌的鸟儿身上寻找答案。

节律有障碍,说话不连贯

口吃其实是一种言语节律障碍,根据WHO的统计,全世界有超过8000万名成人口吃患者,患病率约为1%,而幼儿的发病率高达5%。表达上的困难,不单单发生在口吃的个体上,还会出现在一些发育障碍的孩子身上,比如自闭症,听力障碍等。

口吃其实是一种言语节律障碍,根据WHO的统计,全世界有超过8000万名成人口吃患者,患病率约为1%,而幼儿的发病率高达5%。表达上的困难,不单单发生在口吃的个体上,还会出现在一些发育障碍的孩子身上,比如自闭症,听力障碍等。

对于口吃的病人来说,最大的问题在于发声的连贯性。连贯性可以从语言节律表现出来,包括语言的节奏、重音、长度和停顿。 比如《国王的演讲》这部片子中的乔治六世国王,他会难以发出B,P等爆破音,会无规律的停顿,发音的长度拖长。但是其实他在说话前确切的知道自己要表达什么,用外界音乐盖过他自己的声音时,他可以顺畅地讲话,说明他的大脑语言产生和表达功能并没有受到损伤,而仅仅是语言节律存在障碍。

如果你养过八哥,你可能会对它们的模仿能力感到惊讶——它们不但能够模仿语言,甚至能够模仿口音。这倒是给研究人员提供了很好的模型。小斑马雀(zebra finches)学唱歌,用的方法跟婴儿学说话的方法几乎一样——模仿长辈。它们在年幼时似乎只能呀呀学语,发出含糊不清的声音,在学习他们父辈的歌声中渐渐长大。成年时,他们将几乎同样的歌声传给下一代,如此这般代代相传。这意味着会唱歌的小鸟应该是理解人类学习语言的一个有价值的模型。

猫和狗生下来就会叫,这个是本能行为,并不需要学习,就好像人类生下来就会啼哭一样,属于发声的本能。但是对于语言的学习利用则是另外一套系统,鸣禽学习唱歌利用的就是类似的系统——他们能够将几组音节串起来,组成一首完整的歌,不同的音节韵律组合成不同的意义。对于鸣禽来讲“意义” 也许并不够准确,它们并不会说“我爱你”,但是至少歌唱的美妙可以传达出对异性的好感。

歌唱的好不好听重在节奏。当我们弹琴的时候,旋律的节奏来自于手指按动琴键的频率和节拍。如果说大脑是控制我们语言的中央处理器,那么也有这样一种节律系统存在于大脑中么?

美国宾夕法尼亚大学的华人教授Dezhe Jin 从斑马雀的大脑中找到了一些答案。他们发现, 鸣禽大脑中的某个区域与唱歌密切相关,如果这个区域的神经元缺失,歌声也随之消失。他们用特殊的电极来监控这个区域的脑细胞,并记录鸣禽唱歌时神经元的放电模式。结果发现, 当鸣禽唱到一个特殊音节时,某一特定的神经元组合就会放电。大脑细胞的活动和歌声中的音节按照一定的顺序对应起来。这就好像钢琴的按键:按下琴键,振动琴弦,发出声音。他们推测,人类语言的节律性也是这样产生的。

障碍来自干挠,基因也来捣乱

既然节律性是口吃病人交流的最大障碍,那么是什么来控制着语言的节律呢?国际知名学术期刊《神经元Neuron》杂志最新的一篇论文利用一种反馈调节模型来模拟了这一过程,解释了这种节律性口吃的产生。

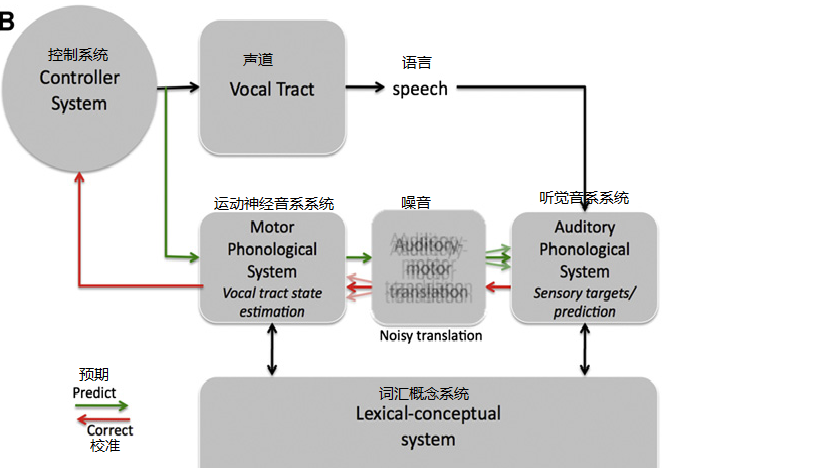

大脑作为身体的司令部,在整合了周围信息之后,在大脑皮层语言区会形成想要表达的语言。在开口说话的过程中,大脑一方面通过控制声带振动产生声音,另一方面自动形成对这个声音信号的预期。

只有当预期的信号和实际产生的信号相符合时,才会向大脑发出肯定的信息,加强声带的振动。比如,“di”和“de”这两个音都是通过短暂的松动舌尖向口腔外吐气而形成的,但是发出的声音并不相同,这需要通过听觉将声音信号提取,反馈回大脑分辨两者不同,加以确认。

当发出的声音和预期的不同时,大脑会反馈性地调节发音的方式,直到和预期的声音信号吻合。这就好像婴儿的呀呀学语,不断地尝试不同的发音,直到模仿出和父母亲发出的声音一致。研究者认为,口吃病人也许是由于“振动发音——听觉感知”这一反馈系统出现杂音(noisy)造成的。对于某一种振动,大脑可能错误地产生多种预期,使得反馈调节变得不可能,如此就会发出错误的声音或者延迟声音的发生,使得说话停顿或变得不连贯。

从鸟儿那里得出人类口吃产生的确定性的结论也许还为时尚早,但据一项发表于《自然》(Nature)杂志的研究报道,斑马雀的很多基因与人类有相似之处,其中涉及语言学习功能的基因就有800多个。这些鸟儿和人类祖先从3亿年前就已经开始分化成为不同的物种,但许多有关语言学习的基因仍然和人类的相同。研究发现在年轻的雄性斑马雀学习唱歌的过程中,它们大脑中的这些基因会选择性地启动或关闭。

和反馈调节中产生干扰不同,基因组的研究从另一个角度—遗传的作用—来探索口吃问题的产生。美国神经疾病和中风研究中心的Landis博士说,这些结果能够帮助我们了解人类遗传在语言控制中的重要性。比如,在一些巴基斯坦家族里就有一种基因的突变会直接导致口吃的产生。如果能够在斑马雀身上模拟这种突变,就能够具体地观测到大脑的哪些回路和区域受到了影响,进而研究如何有效的修复这些缺陷。

也许未来有一天,这些会唱歌的鸟儿真的能帮助我们解开人类语言节律的秘密。

参考资料:

1. Nature. 2010 Nov 18. Support for a synaptic chain model of neuronal sequence generation.

2. Neuron. 2011 Feb 10. Sensorimotor integration in speech processing: computational basis and neural organization.

3. Nature. 2010.April 1. The genome of a songbird.

扩展阅读:

悠扬:《国王为什么口吃》

转发至微博

转发至微博

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号