原文发表于科学松鼠会:国王为什么口吃

悠扬 发表于 2011-03-11 11:30

身着礼服的乔治六世,手握演讲稿,在走向演讲席的路上,一步一步走得缓慢。身边陪伴的是他的妻子,还有他的语言导师Lionel Logue。他即将要发布的,是面对千万英国军民的抗击纳粹的郑重宣言。发表演讲,对于政治人物来说本是家常便饭,这似乎是他们生来的使命和理应擅长的事情:哪一个名垂青史的人物没有一场传世的演讲?一番慷慨演讲,可拨万众心弦,振奋人心。然而,对于乔治六世来说,这是一场充满艰辛的旅程。6个月来,从当着全体臣民的面憋得面红耳赤吐不出一句完整的话,到每天进行的“魔鬼训练”,今天他要做在位以来最重要的一次“王者的演讲”。

最初,面对话筒,国王几近失语。

最初,面对话筒,国王几近失语。

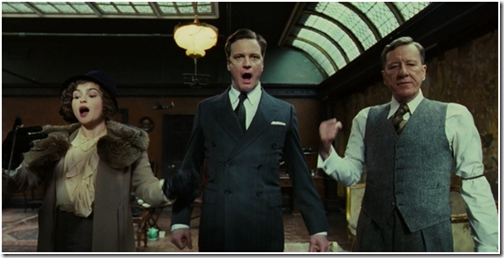

电影《国王的演讲》刻画了英王乔治六世口吃的经历,这位历史上临危受命却最终被人赞誉为“勇者无敌”的国王,借这部影片再次让观众回到了那个充满荣耀的时代。本片中,“达西先生”柯林·菲斯精湛的演技,成就他登上本次奥斯卡无可争议的影帝席位。当然,“红皇后”海伦娜和老戏骨杰弗里·拉什的出色表现,也让本片从2010年群雄争霸中脱颖而出,不负众望地获得最佳影片奖项。值得注意的是,本片也让人们开始关注口吃这一常见却又让人困扰不已的身体话题。

多种原因可导致口吃

口吃在人群中并不是鲜见的情况。在美国,约有300万口吃患者,占人群中大概1%的比例。美国言语听觉研究联合会的专家Mark Power认为,口吃的最初来源是受到不同基因的调控,因此在口吃人群中也发现有家族遗传特性。不过并不是所有人都无法摆脱口吃的命运。在美国,3-4岁的儿童中出现口吃的现象并不鲜见,约有5%的学龄前儿童有口吃,并且男女的比例几乎持平。随着年岁增长,这些儿童中有70%~80%的人口吃症状会自动消退。有趣的是,成年后,口吃消退的概率在女性中更高,导致成年男性口吃的比例是女性的4-5倍,但女性患者的症状往往更重。在这部分人当中,言语治疗会帮助一部分人摆脱口吃困扰,但也有1/4左右的人群将终生无法痊愈。

口吃会让患者的言语出现不合时宜的延长、重复,影响他们的社交并因此降低他们在人际交往中的自信心。但口吃者在很多情形下并不会出现阻碍,例如自言自语,背诵台词,甚至是唱歌。电影中,Lionel Logue让乔治六世试着用唱歌的方式倾诉自己童年时的经历就是一例。研究者还发现,当口吃患者学习第二语言时,起初他们并不会出现口吃,但随着他们熟练掌握第二语言,口吃症状也会在他们说第二语言的时候出现。

口吃的真正起源对于科学家来说仍然是个谜。儿童期的口吃可能与儿童语言脑区发育不完全有关,这也说明了为什么发育完全后,大部分儿童能够从口吃中复原。电影暗示了乔治患口吃的另一些原因:童年略显压抑的生活,被忽略的亲密关系,被纠正左利手的经历……这和现实生活中对口吃的发现有部分的重叠:被纠正左利手的儿童,出现口吃的几率往往更大。不过,美国密歇根州立大学传播科学和治疗专业的Paul Cooke教授在接受采访时认为,电影或许有些过分强调儿童早期创伤对口吃的影响。他认为由童年开始的“发展性口吃”更像是很多因素的综合体:早产或基因带来的先天因素,加上压力、创伤等后天因素共同塑造的结果。

也有一部分人因为成年后心理方面的创伤或头部的受伤引起口吃。最近发表在《神经语言学》上的一篇论文就记载了文献当中出现的由成年期心理创伤造成的口吃病例,其中的诱因包括工作过度劳累、自杀未遂、离婚、失业等等。但是,每一个个案都有自己的独特性,并且心理创伤也并不一定会导致口吃的症状,因此,这类由心理问题导致的口吃也还待进一步的研究。不过,研究人员在文中对成年后口吃和发展性口吃的症状进行了比较,发现成年后口吃在言语困难上更倾向于词组成块的不连续,而发展性口吃患者则更多地出现重复词语的口误。在大脑结构的异常方面,两者没有太大区别。

“重塑”大脑言语能力

为了更好地让人们摆脱口吃的困扰,科学家们从神经机制和训练方法两方面进行了探索。电影中,治疗师让乔治六世带上耳机大声放古典音乐,同时录下他读莎士比亚的声音。在乔治六世看来,这是个相当荒谬的治疗方法,一气之下他选择放弃。但当乔治六世无意间翻出那盘黑胶唱片,却惊讶地发现,自己当时在听不到自己说话声音情况下的朗读,却流畅无比,完全没有平时的磕磕巴巴。电影中的这一治疗手段和神经学家对口吃的发现有不谋而合之处。在近十年对口吃患者的神经学研究中,人们发现,与口吃者语言相关的大脑活动有着与常人不同的模式。得克萨斯健康中心的神经学家皮特福克斯等人1996年在《自然》杂志就撰文指出,通过PET(正电子发射断层扫描)手段能够发现口吃患者在言语过程中,左半球听觉皮层的反应较常人更弱,这可能反映出他们在言语过程中对听觉信息的自我监控有误。2009年由美国国立卫生研究院语言研究所的韩裔科学家Soo-Eun Chang领导的一项对口吃患者的FMRI(功能磁共振成像)研究再次证明,口吃患者不仅在言语阶段,在对语言的知觉阶段,大脑的言语部分功能也不如正常人活跃。电影中治疗师的这一手段在现实生活中也有类似的应用:通过改变对口吃者言语的反馈时间、频率等信息,校正口吃患者大脑听觉反馈的不足,也能够起到减缓口吃的症状。

除了针对听觉反馈的校正,科学家们还感兴趣:为何有些儿童可以从口吃中恢复,而有些则不可以?

Soo-Eun Chang教授就着力于进行“发展性口吃”在儿童和成人间的比较。在2008年发表在《神经成像学》上的一篇文章中,她利用磁共振弥散张量成像(DTI)方法扫描了口吃儿童的大脑,发现了持续口吃的儿童和口吃康复儿童的大脑灰质体积、大脑的白质纤维和联结通路呈现出不同的模式。相对于正常儿童来说,两组口吃儿童都出现了语言区域灰质成分的减少。而持续口吃儿童在弓状纤维束(arcuate fasciculus)处的大脑联结则比其他儿童更弱。Chang认为,那些成年后口吃消退的儿童大脑与言语有关的脑区将重新塑形变得与常人一样,而没有恢复正常的人的大脑中仍保留着独特的神经结构。

此外,Soo-Eun Chang和她的同事还对成年口吃患者的大脑结构也进行了研究,他们发现成年口吃患者的主要症结也在于弓状纤维束处的大脑联结。成年口吃患者的大脑右半球无论在言语过程中的活跃程度,还是结构的纤维联结方面都比一般人要强。这个结果却是口吃的儿童所没有的。Chang认为,右半球的活动增强可能是大脑可塑性的一种体现,口吃患者在成长过程中为了补偿左脑语言能力的减弱,锻炼出了更加“强大”的右脑以便执行正常的语言功能。

言语训练需日复一日

口吃的治疗不是一朝一夕就可达成的。Paul Cooke教授本人就是一个口吃者。他从五六岁时就有口吃的症状,现在他用自我控制的方法尽量减少口吃的出现,“我到现在仍然承认我是一个口吃患者,但我也是一个能成功控制它的人。”Paul说,现代治疗口吃的方法和影片中令人印象深刻的怪异训练方法基本吻合:放松训练,深呼吸,唱歌,音乐治疗和舌头灵活性训练。这些言语治疗多多少少能有效果,也是治疗口吃必经过程,但它们绝不是“万灵药”。想从口吃中恢复,需要日复一日,年复一年的训练和检查。

治疗师为国王量身定制“魔鬼训练”

治疗师为国王量身定制“魔鬼训练”

事实上,有很多人都像乔治六世一样,曾经或一直在经受口吃的磨炼,如我们所熟知的演员玛丽莲·梦露、蒋雯丽等。电影中,乔治六世从治疗师那里回来,给女儿们讲了个童话故事:“从前有两位小公主:伊丽莎白和玛格丽特,她们的爸爸被邪恶的巫婆诅咒变成了企鹅。这让他痛苦万分,因为他是那样喜欢抱着他的女儿们,却因为两只短翅无法做到。回家的路途遥远,为了及时赶到,他一头钻进水里,终于成功地回到宫殿。两位公主给了他一个大大的拥吻,他终于变成了——你们猜是什么?”故事到这儿,所有人都会脱口而出“王子”!但这位“企鹅公爵”给出的答案是:“他变成了一只短尾巴的信天翁,因为这下他有了很大的翅膀,可以抱着他的两个小公主了!”这个故事就像是在讲这个电影本身,以及所有与口吃“较真”的人们:虽然很难脱胎换骨成为童话中的王子,但国王完成了他第一场流利的演讲,演化成不完美,却拥有坚强翅膀的“信天翁”。

国王最终战胜口吃,发布了著名的反纳粹演讲。

国王最终战胜口吃,发布了著名的反纳粹演讲。

本文已发表于《东方早报》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号