一般而言,对历史事物的印象需要依赖文字或影像来映照。历史学家通常认为,文字述史是中国五千年文化传承的精髓,而影像往往在述史这一事件上作用甚微。例如,有着近六百年历史的北京古观象台,不缺少数百年延续下来正史小传的文字描述,却鲜见活灵生现的影像纪录。本文试图从“版画”这一角度为您还原一个20世纪之前“鲜为人知”的北京古观象台早期影像纪录。

有证可考的观象台最初图像纪录是从版画开始的,这或许是历史的必然选择。技术成型于七世纪隋唐时期的印刷术是中国古代四大发明之一,就图像印刷而言,秦汉时期的画像石、画像砖等即是中国古代图像作品的先驱代表,至唐宋期间,书籍及其插图的印刷工艺已经相当娴熟,民间木刻年画十分盛行。有趣的是,无论历史更悠久的墓室画、壁画、绘画,还是木刻版画,古人似乎关注“图像写意”及“文字写实”,泾渭分明。立著建史的核心工具当然是文字,以图像纪录历史的观念不能说没有,但作用及影响力相当有限。七百多年之后的十五世纪,传播到西方的泥活字印刷技术演变为凸版印刷等现代印刷术,而图像印刷首先需要刻版,最早的铜版画应运而生于1446年。十六世纪初大航海时代的开辟及十七世纪工业革命的强烈刺激使印刷工艺完成飞跃式发展,报纸、期刊、杂志、画报等现代传播业在西方迅速萌育发展,极具现场效果的图像报道对公众传播影响巨大,因此,以版画为主的图像印刷兼具美术效果和知识传播两大功能,成为记载世界风情及历史事件的最好载体,整个世界从此鲜活地呈现在人们面前。

将时间前移四年,视线从西方萌芽中的铜版画艺术回到中国京城。明正统七年(1442年),明英宗下令钦天监利用元大都城墙东南角楼旧址修建观星台(清代后改名为观象台),并在城下建紫微殿等房屋,将铸成的浑仪、简仪、浑象放在台上,将圭表和漏壶放在台下,我们今天所称谓的北京古观象台及其附属建筑群,大体就在这一年初具规模,以后就主要就是仪器、位置、数量等有所变化。遗憾的是,由于目前尚未发现任何写实性图像资料,我们只能通过史料的文字记载来推断这些房屋的方位和仪器摆放的位置,如南怀仁(Ferdinnd Verbiest,1628-1688)在《灵台仪象志》中曾文字描述明代古台的仪器布局。

再将时间前移两百年,十三世纪末,意大利人马可?波罗(Marco Polo,1254-1324)造访中国,根据他的访游经历撰写的《马可波罗游记》激起了欧洲人对东方的强烈向往。随着1522年麦哲伦的船队完成环球航海旅行,东印度和中国的市场、商品贸易、探险未知世界的欲望等刺激了西方世界的商业、航海和工业,“到神秘的东方去”成为西方世界最有成就感的一种挑战。然而当时的中国不是一个开放的国度,外国人被视为“异类”,沿海实施“海禁”,零星来华的外国旅行者被严格限制在广东沿海一带活动,他们根本没有机会来到北京也不可能见到观星台,这样的局面直到传教士入华后才有所改变。1582年8月7日,利玛窦(Matteo Ricci?,1552-1610),抵达澳门,他将大量西方自然科学成就带入中国,并与徐光启大学士精诚合作,为后代传教士在政府立足奠定了基础。

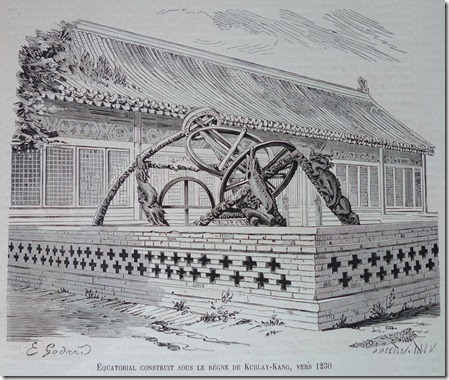

1644年清朝建立后,传教士汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592-1666)携《西洋新法历书》进献顺治皇帝并获得信赖,由此开启西方传教士执掌钦天监长达194年的历史。1669年,康熙皇帝命传教士南怀仁设计和监造新的天文仪器,历时五年,至1674年,赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和天体仪六架仪器造成,并置于观象台上,明制仪器搬至台下,废弃不用。此后,1715年,另一位传教士纪里安(kilianus Stumpf,1655-1720)建造了地平经纬仪,1744年,玑衡抚辰仪造成,自此,观象台主要仪器均已到位。

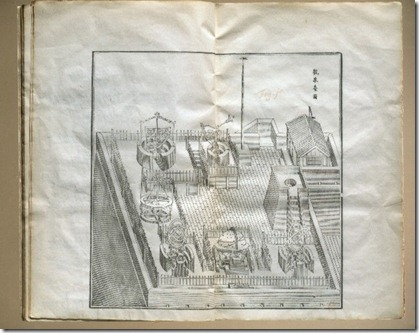

康熙十三年(1674年),南怀仁刊印《灵台仪象志》十六卷。此官刻本采用木板雕刻印刷工艺印制,首先以图像形式描绘了观象台台景全貌及六架天文仪器图,即第十五卷“仪象图”首图,堪称观象台“出生照”。如将时间再前推十年,康熙三年(1664年),南怀仁曾酝酿了观象台上仪器的摆放位置并画出草图,刊印于《灵台仪象志》甲辰初稿本,由于此时仪器尚未建造更无安放到位,此图可算“设计草图”。南怀仁在中国建造了六架天文仪器的消息于1687年在欧洲传播开来,观象台作为中西方文化交流的典范开始声名远扬,《灵台仪象志》及其图稿可能就在此时随回国传教士传入欧洲。

1674 来源:“新制灵台仪象志”,作者:南怀仁,1674年,出版于北京。 1.甲辰初刻本,1664年

2.甲寅官刻本,1674年

1674 来源:“新制灵台仪象志”,作者:南怀仁,1674年,出版于北京。 1.甲辰初刻本,1664年

2.甲寅官刻本,1674年

回望西方世界是如何描绘中国的,早期途径多用文字为主的游记,这些文字表述除了来自西方旅行者与中国的直接接触之外,主要通过传闻。在视觉传播方面,素描成为纪录在中国所见所闻的最好工具。17世纪以前,西方画师根据旅行者的文字和素描绘制绘画作品,此时版画还没有成为主流。17世纪以后,具有绘画技巧的西方旅行者、来华传教士或随外交使团出访东方的随行画师,如1656年荷兰出使北京的节使约翰?纽霍夫(Johan Nieuhoff,1618-1672)、1792年随英国麦卡尼使团出访北京的画师威廉?亚历山大(William Alexnder,1767-1816)将所见所闻以素描的形式纪录下来,回国后由皇室指定的雕刻师制作成各式版画,这些颇具艺术张力和新闻价值的图像构成了西方世界对中国的原始印象。

经过近一个世纪的发展,在18世纪的欧洲,雕刻细腻、纹理清晰、印刷效果精美的铜版画广受书籍出版商和读者欢迎,书籍插页开始采用铜版画配图,版画逐渐成为一种时尚、典雅的艺术品。欧洲的版画雕刻家们还根据早年留下的大量素描制版印在画报上或印成单张美术品,由此在西方留下了大量关于中国的版画纪录。19世纪中叶,以刊载大量铜版画为特色的画刊盛行,如英国《Illustarted Times》、《The Illustrated London News》、法国《Le Monde illustre》等,观象台的形象很快随着传教士及拜访者带回的图像资料出现在铜版画上并广为流传。早期关于观象台的铜版画从创作来源上看主要有两种,一是20世纪初照片印刷技术成熟之前,根据目击者描述或者旅行者素描刻画的,这类作品往往侧重于展现一定艺术表现空间;另一种是直接根据照片刻画的,比例协调,细节丰富,效果逼真,集中出现在19世纪末至20世纪初期的铜版画晚期时代。相对而言,以水彩画、木版画、石版画等其他材质绘画上表现的观象台较为少见。

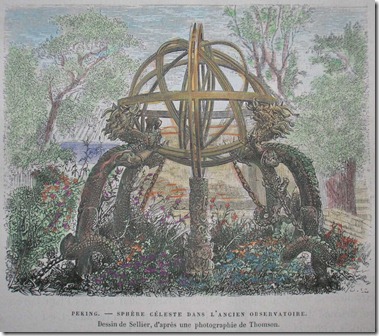

1882 木刻版画,手工上色,取自摄影师John

Thomson的照片为刻版原型。出自《环球地理新志》(La Nouvelle Géographie universelle, la

terre et les homes,1882),全书19卷,作者:?lisée

Reclus,1875-1894年连续编著,出版地:巴黎。

1882 木刻版画,手工上色,取自摄影师John

Thomson的照片为刻版原型。出自《环球地理新志》(La Nouvelle Géographie universelle, la

terre et les homes,1882),全书19卷,作者:?lisée

Reclus,1875-1894年连续编著,出版地:巴黎。

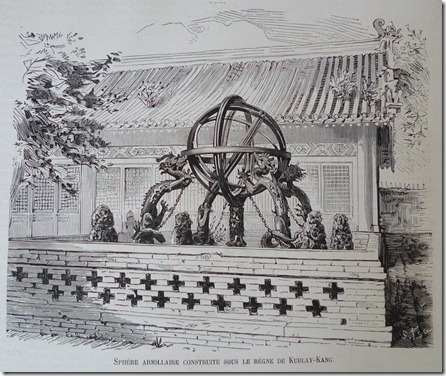

目前存世的观象台铜版画多出现于18世纪中叶至19世纪末,早期画面内容与格局大都类似,以观象台台景为主,只不过在图案纹理结构、仪器方向、使用字体等方面有所变化,应是临摹于南怀仁《灵台仪象志》中刊印的“仪象图”全景,采用素描制版的极少,这与当时观象台象征皇权有着特殊地位而难以访问有关。后期画面内容较为丰富,台景、仪器、龙纹细节通常是西方来华人士关注的重点,例如从台下仰视得到的观象台周边环境的图像能更好还原出“疏柳掩映”“清台突兀”的意境。1860年西方摄影师进入北京拍摄之后,照片开始成为铜版画的重要图像来源,如汤姆逊、查尔德的观象台摄影作品常被制为铜版画。这一时期的观象台版画作者主要来自意大利、英国、荷兰、法国等曾到访过中国及版画技术发达的国家,他们大都带着好奇和崇敬的目光来雕刻中国主题,在他们看来,东方有这样一座宏伟壮观的天文台是非常令人震撼的事情。

19世纪末20世纪初,摄影术已经发明半个多世纪后,高昂的摄影成本和印刷条件的限制仍然使得铜版画焕发出顽强的生命力,根据原版照片临摹雕刻的铜版画依旧是西方主流报刊的首选,如法国《l’illustartion》、美国《科学美国人》等。1891年,《l’illustartion》刊登了世界上第一张照片新闻,此后照相印刷和版画印刷并存了一段时期。20世纪30年代,成本低廉、冲印便捷的银盐照片印制技术成熟运用后,铜版画这一充满了贵族气息的艺术表现形式便逐渐退出历史舞台,一个属于照片的新时代来临了。

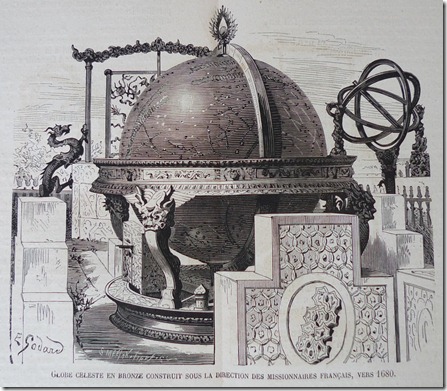

1875.9.18 这是由天文学家James Craig

Watson带队的一支远征队于1874年12月9日在北京观测金星凌日时所绘制的一组观象台图像。出自画刊“L’illustration”,1875年9月18日出版,素描作者:E.Sovaw

雕刻者:Auguste Tilly和Joseph

Burn-Smeeton(署名:"Smeeton-Tilly".),出版地:巴黎。

1875.9.18 这是由天文学家James Craig

Watson带队的一支远征队于1874年12月9日在北京观测金星凌日时所绘制的一组观象台图像。出自画刊“L’illustration”,1875年9月18日出版,素描作者:E.Sovaw

雕刻者:Auguste Tilly和Joseph

Burn-Smeeton(署名:"Smeeton-Tilly".),出版地:巴黎。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号