第68期的获奖答案终于出炉了!不知道是不是因为这个问题太难了,在期限内没有人给出评委满意的答案。于是我们挑选了歪歪的答案,虽然超时,但是还是很认真的。好了,接下来我们就看歪歪对以下问题的解答:我们能感受到“目光”吗?

———————-我是那惯例的分割线———————-

不论我暗送秋波,还是含情脉脉,这抛出去的目光都再也没有了结果:对面的她直接无视了我的存在。虽然这很伤我的心,但是我还是愿意相信,她还是感受到了这些灼热的关注。

我这么说是因为我们活在感觉的世界中。我们有很多种感受世界的方式:一束光被我们的眼睛捕捉,落在视网膜的感受器上,于是我们看见了;一阵波的传动进入了我们的耳廓,引起了耳膜的振动,于是我们听见了;一些化学分子抢占了我们鼻子和舌头的味觉受体,激活了味觉信号通路,于是我们闻到了;一些皮肤上的神经元末端被刺激,神经冲动从皮肤传导回到大脑,于是我们触摸到了。所有的这些,都是通过一种存在的物质(光、声波或化学分子)来传递的。

现在,想象坐在我前方的这个美丽的女生。她拨弄了一下飘逸的长发,随意的环顾了一下四周,继续埋下头读自己的书。她既没有向我的方向看过来,也不能听见我讲话的声音(因为我根本就没有勇气去跟她讲话),更不能感受到我的触摸。既然我仍旧一厢情愿的相信她感受到了我的关注,那么,现在就只有三种可能:

1,有一种出乎于具体物质之外的能量传递方式,类似于“秋波”“放电”“磁场”之类的能量来源;

2.她有一种叫做第六感的女人的强烈感受力;

3.她其实是感受到了我的目光的,只不过不想理我,便装作不知。

因为以我目前的科学水平还无法解释前两种可能的产生,加之我一贯以来的一厢情愿,我还是把注赌在了最后一条可能性上。原因是这样的:

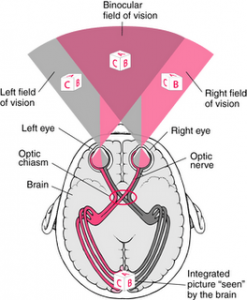

第一,其实人类的眼睛有很大的可视域,叫做视野。视网膜中央有一个小窝,叫黄斑中心凹,存在大量感光细胞,是视觉最敏感的区域。只有当物体发出或者反射的光线在这个小凹处聚焦,我们才能得到清晰的图像。但黄斑仅占视野中央约2°的极小区域,所以眼睛必须不停地移动以便不断对焦。整个视野范围覆盖约180°的角,其中双眼重叠区域有120°,加之中央视线往上60°、往下70°,形成了一个立体的视野范围。但是最有效的势力范围只在中央30°视角内,在这个区域内,可以提供清楚地视觉影像和色彩信息,越往视野周边越不精准。由于人的两只眼睛是从两个不同位置和角度扫描景物,所以景物在两眼视网膜上的成像并不相同,从此能够感知三维空间的各种物体远近前后、高低深浅和凹凸的立体效果。然而,在周边视野里,我们主要通过对明暗强度的反应来分辨物体,这样的低分辨率仅仅能够维持我们一般方向感和活动物体的察觉。所以,处于周边视野中的物体,我们通常只能“用余光”感知到其轮廓,而不见其细节。可以想象,离得并不太远的两个人,即便彼此没有直接对视,也能互相感知到对方的举动。

第二,我们能够感觉到被注视,从进化角度讲,也是是可理解的。几十万年前,人类还只是食物链中脆弱的一环,没有钢筋水泥汽车铁笼的保护,时时刻刻受到威胁。即便是要去捕猎,也要眼观六路耳听八方,才能保证不会落个“螳螂捕蝉黄雀在后”的下场。可以想见,只有具备这种敏锐洞察力的人,才能随时提高警惕,在残酷的生存竞争中存活下来,并且繁衍后代。

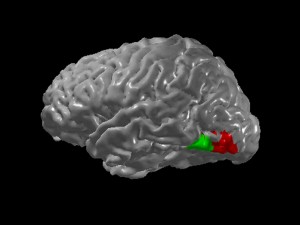

第三,目光本没有温度,对于目光的“灼热”感受,更像是文学中的的一种“通感”。钱钟书曾描述:“颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。”从生理学上讲,类似的体验被称为联觉(Synaesthesia),感官上接受到的刺激,通过神经传入大脑,刺激相应的大脑皮层,产生感觉。在视网膜上成像之后,通过额叶部的视交叉,进入丘脑的外侧膝状体核(LGN),再由神经连接传入视觉大脑皮层(visualcortex)。大脑是一个分工明确的大工厂,每一个大脑皮层负责特定的感觉感受(sensory),或是产生情绪(emotion)。但大脑并不是一个绝缘体,以电位变化形式传递的神经冲动,很有可能会交叉影响到相邻的区域(crosstalk),这也许可以解释一些联觉现象的产生。比如有研究表明,受文字信息的大脑皮层处在接受色彩感知的大脑皮层V4的旁边,一些病人会觉得白纸上的黑字是彩色的,也许就和这两个部位的crosstalk有关。(图:红色部位是大脑皮层颜色感觉区,绿色是文字感觉区)。

虽然科学家们已经发现了很多类型的联觉,比如语言和色彩、空间的知觉交互,但是并不是所有“感觉”都可互通有无,也不是所有人都能拥有心理学上的“通感”的。经过研究,大概人群中只有1%的人存在“图形—颜色”的通感,而且这一数字在不同族群的人中比例相差也很大。另外女性似乎比男性更加倾向于拥有通感。吃了迷幻类药物,或是镇定类药物之后也更易形成通感。

不管我怎样分析的条条是道,摆出科研的精神来,这个故事的最后结局是,女生优美的起身,甩了甩披肩的长发,在周围无数的目光中,咯噔咯噔的走了出去。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号