作者:橡树村

作者:橡树村

气温变化最直接的影响就是水了。温度升高呢,就会有更多的水挥发进入大气,这样就会吸收一部分热量,影响地表的能量平衡。地表可以提供的能量是有限的,一旦有更多的能量用于水的挥发,用于其它的,比如热传导的能量比例就会降低。不仅如此,大气可以容纳水的能力和气温也是密切相关的。温度升高后,大气就可以容纳更多的水,这个幅度,在一般的地表温度范围内,是每升高1摄氏度大气可以多容纳7%的水。大气里面的水的含量改变了,就会影响降雨,比如影响降雨的频率、数量、强度、时间、类型等等,甚至会出现一些极端的降雨异常。目前的认识认为,大气里面的水含量增加以后会导致更强的降雨,但是也减弱了降雨的时间或者频率,这样的结果是总降水量变化不大。实际上气温对于降水量的直接影响要小于来自气溶胶的影响。由于气溶胶的影响都发生在局部地区,所以对于水循环的影响很难研究,目前还不清楚。

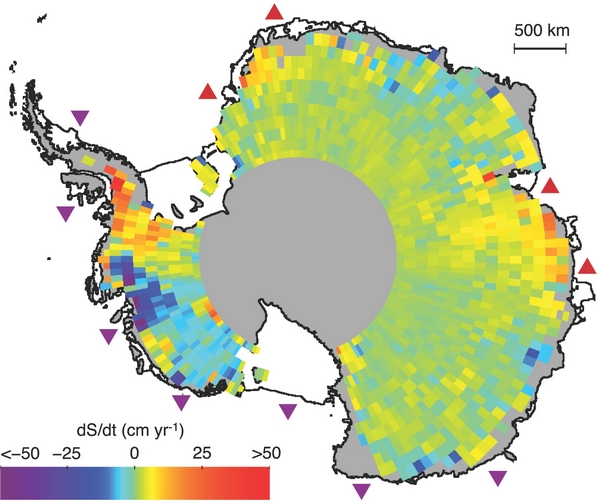

全球年度陆地降水异常变化趋势

全球年度陆地降水异常变化趋势

降水的测量是一个大麻烦。虽然现在气象站都可以进行降水的测量,但是降水的实时测量受到的干扰因素还是很多的。目前的远距离测量技术应用起来也有很多限制。更加复杂的是,人类的直接观测一般都是在陆地上进行的,占地球表面大多数的海洋却无法对降水进行直接测量。基于这些困难,关于全球降水情况的研究,就需要结合多方面因素,直接、间接的方法都要使用,比如直接测量,远程测量,干旱记载,挥发度测量,土壤含量,河流流量,大气湿度,等等,来建立对整个地球降水情况的完整认识。

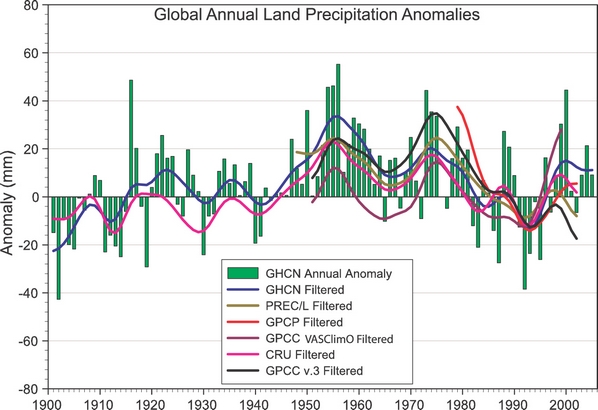

全球各区域1901-2005年年度降水变化趋势

全球各区域1901-2005年年度降水变化趋势

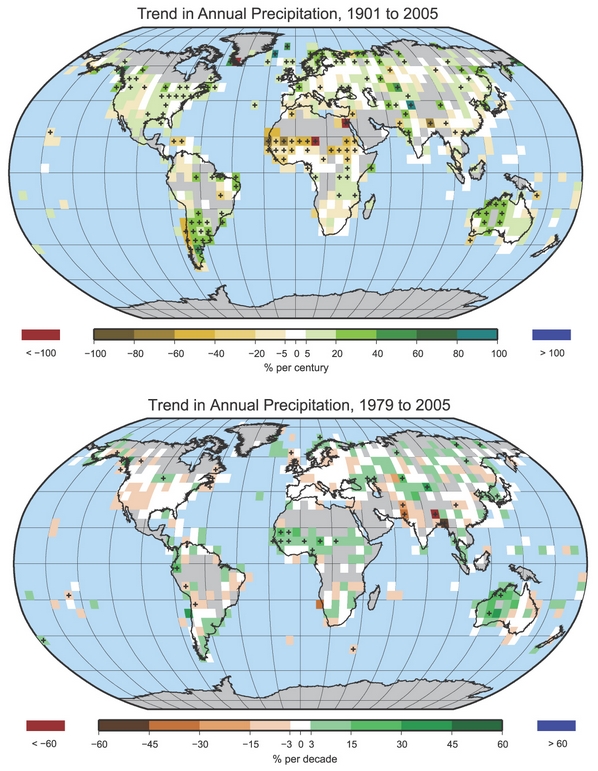

陆地上的历史降水情况,目前有几个数据库,不过这些不同数据库之间的差异也是不小的,所给出的变化趋势基本上没有统计学意义。基本上可以说,至少人们还没有观察到明显的全球降水变化的趋势。尽管如此,一些局部地区的降水变化还是有一些变化趋势的。上图描述的就是1901年到2005年之间和1979到 2005年间各个区域的降水变化情况,各个不同的地区还是很不同的,看起来降水增多的地方要多于降水减少的地方,但是数据不全的地方似乎更多。下图列出了一些具体地区的降水变化情况,有兴趣的可以自己好好看。

一些地区的年度降水变化趋势

一些地区的年度降水变化趋势

目前对海洋的降水情况测量一般使用的是微波或者红外,或者两者结合的远程测量手段。在海岛上也有一些地面观测站也提供一些直接数据。目前有几个数据库包含了海洋降水的情况,不过这些数据之间的差异很大,个别地方能够达到10-15%,给研究带来了不小困难,所以下结论也需要非常慎重。目前能够相对肯定的,是在南北纬25度之间,1980-2005年间,海洋有一个4%的降水增加,与此同时同纬度带还观察到了陆地地区的2%的降水降低。北半球中纬度的海洋和陆地降水都略有下降。在1960-1974年,以及1975-1989年,北大西洋的降水有过增加。不过由于海洋的降水受到厄尔尼诺现象的影响巨大,所以这些趋势,还都不这么肯定。

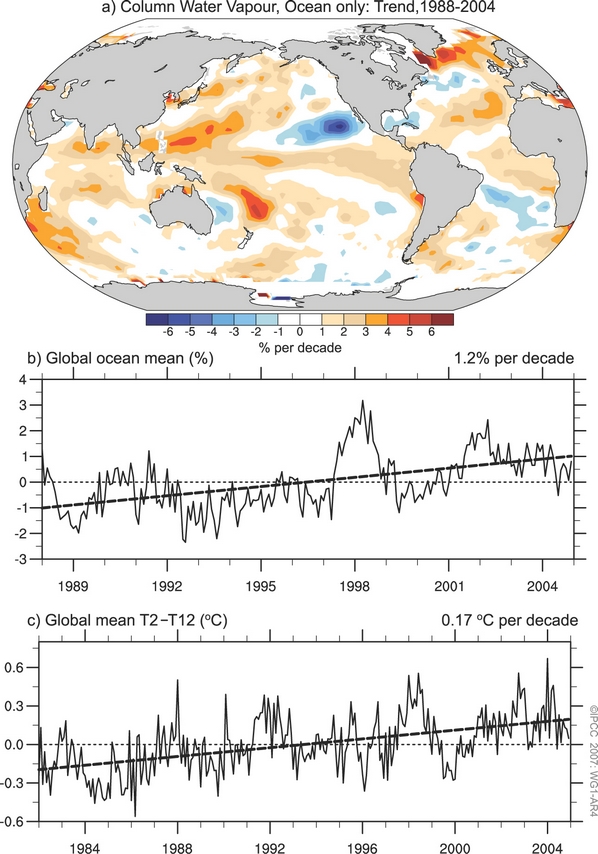

大气水汽变化 a) 1988-2004年可降水现行趋势(%/10年) b)

全球海洋区域平均的距平时间序列及相应的线性趋势 c) 全球平均(南北纬80度间)的对流层上层水汽辐射与卫星亮温距平

大气水汽变化 a) 1988-2004年可降水现行趋势(%/10年) b)

全球海洋区域平均的距平时间序列及相应的线性趋势 c) 全球平均(南北纬80度间)的对流层上层水汽辐射与卫星亮温距平

降水很难观测,但是大气中的水汽含量的测量就要好一些了。观测表明自1976年以来,陆地和海洋表面的比湿,也就是水汽在大气中的绝对含量都在普遍增加。 AR4采用的数据是从1988年到2004年全球海洋上空整层水汽以每十年1.2+-0.3%的速度增长。对流层中上层的水汽情况也已经有了监测,水汽比湿增加的趋势可以肯定,但是定量分析还有困难。云量的变化对于降水的影响最大,详细情况还需要进一步研究。云量增加会减少地面所接受到的太阳辐射。这方面,也已经有了连续的观察数据,但是目前观测站点仍然很少,分布也有问题,此外太阳辐射受到气溶胶的影响更大一些。不过在热带地区,观察到的大气辐射增加可能与热带地区上层云量减少有关。

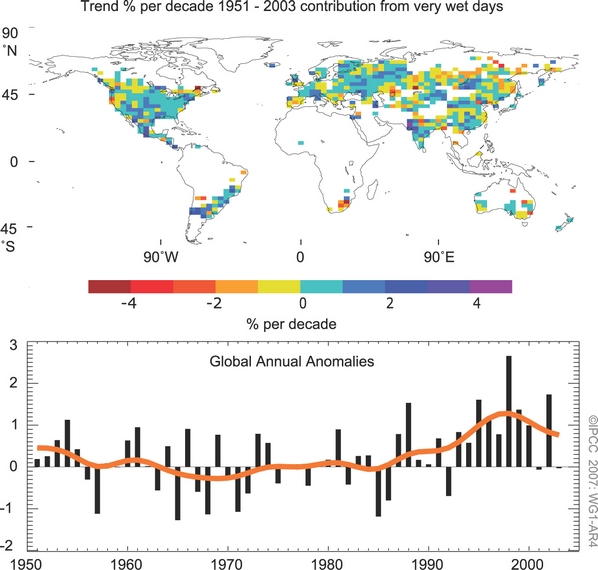

上:年降水量变化趋势,1951-2003年湿日降水量占年降水量的百分比的变化趋势 下:全球年距平值

上:年降水量变化趋势,1951-2003年湿日降水量占年降水量的百分比的变化趋势 下:全球年距平值

抵达地表的能量变化、降水的变化,会直接影响土壤的水含量。历史上关于土壤水含量的纪录也有一些,不过时间都不长。最长的纪录是乌克兰连续45年的土壤湿度纪录,在这组数据里面,土壤的湿度在前半期有明显上升。对土壤湿度进行监测的600个站点的纪录,也显示了一个长期的土壤湿度增加的趋势,这些地区包括苏联、中国、蒙古、印度和美国。不过在全球尺度上来考察这个问题,这些监测站点覆盖的范围明显不足,研究干旱就只能使用替代方法。最普遍应用的叫做帕玛干旱严重指数PDSI。这个指数只考虑了降水量、温度和当地的水资源情况来评价土壤的湿度。这个指数不是最好的,但是却是最方便的,因为所需要的数据非常普遍的存在,可以在全球尺度来进行比较。使用PDSI甚至可以对历史的数据进行重建。应用PDSI,研究者发现北半球陆地从1950年代开始土壤有干旱趋势,广泛分布在欧亚大陆、北非、加拿大和阿拉斯加。在南半球,1960年代和1990年代土壤比较湿润,1970年代则比较干燥。虽然1901-2004 年的降水量有一个不明显的增加趋势,但是,最近几十年的降雨减少使得土壤向干旱方向变化,可能最近二三十年的气温升高也对土壤干燥有影响,有一个研究表明,从1970年代以来,非常干的地区的面积增加了一倍多,但是具体的变化幅度取决于使用的数据模型。

观测到的极端天气现象也可能有增加趋势。这里面有一些麻烦,虽然气候变化对于极端天气事件应该产生影响,但是究竟这些极端天气现象是否在增多还真是一个问题。随着科技的发展,人们可以监测到原来监测不到的极端天气现象,听到更多的极端天气现象,极端天气现象导致的自然灾害也都是新闻的头条,给人一种极端天气现象越来越多的感觉,但是这些现象究竟是不是在增加,还是需要科学分析的。由于历史纪录缺乏,可以用于分析的现象也就不多,越罕见的天气现象,进行比较的难度也就越大。目前可以肯定的,是从1950年代以来,陆地强降水事件的发生次数可能在增加,包括一些总降水量在减少的区域,也可能有这个趋势,不过只有很少数地区有充分的资料来对这个猜测进行支持。在海洋上,从1970年代以来北大西洋的强热带气旋活动在增加,被认为与热带海表温度上升有直接关系,其它区域也有类似的现象。不过每年的热带气旋个数并没有明显的变化趋势,但是热带气旋的生命史在变长,强度在增加。厄尔尼诺现象对热带气旋的数量和风暴路径有重要影响。不过需要一提的是,1995年到2005年间,北大西洋飓风数有9年高于1981年到2000年的平均状况。

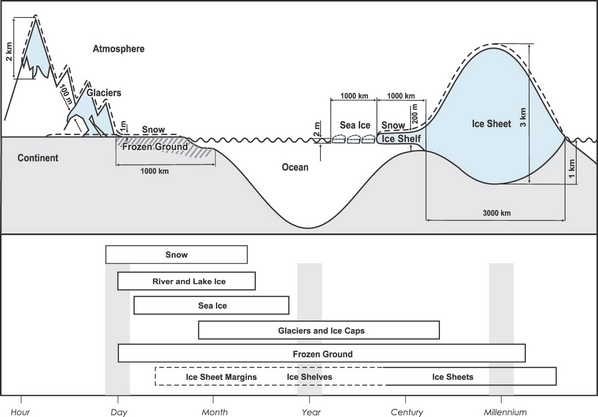

同时受到气温和降水影响的,就是冰雪圈。在陆地上,常年被冰雪覆盖的地方面积达到了10%,当然,绝大多数都位于人迹罕至的南极和格陵兰。另外在海洋,冰覆盖大约7%的洋面。在北半球冬季,冰雪覆盖的面积可以达到陆地表面积的49%。冰和雪在气候模型里面也非常重要,一方面冰雪的多少与气温和降水量有直接关系,另一方面冰雪本身对于太阳辐射有很高的反照率。实际上地表对太阳辐射的反照有90%就是冰雪贡献的。另外一个需要提的是冻土。冻土的面积比积雪范围更广,而冻土的存在可以改变地表与大气之间能量和湿度的交换,也是气候过程中的一个重要因素。所以这些积雪、河流和湖泊的结冰、冰川、冰盖、冰架、冰原、冻土等等,就被归结到了一起研究,称为冰雪圈。陆地上的冰雪圈储存了全世界75%的淡水资源,很多地方的灌溉都依赖冰雪圈消融所提供的淡水资源,对于其他地区的影响巨大。此外,格陵兰和南极的冰原储存的淡水,如果完全进入海洋,有能力把海平面提高7米和57米,所以这两个庞然大物的变化也会对海洋产生巨大影响。

冰雪圈示意图

冰雪圈示意图

人们对积雪的观测非常早,但是早期的代表性系统性都很不足。1950年开始,北美和欧洲开始观测山区的积雪深度并计算雪水当量,就是这些积雪相当于多少水。积雪也是人类使用卫星对环境观察得到的最早信息之一,从1966年开始,已经有了数据库。对南半球的观测从2000年才开始。这方面的观察有很多局限,比如卫星照片只能分析覆盖面积,不能测量积雪深度以及雪水当量,受云的影响很大,夜晚也无法测量,所以从1978年开始,研究者使用微波技术通过卫星来对积雪进行测量,微波可以穿透云雾,不在乎日光,不过这方面不同的技术和处理方法带来的差距还是有一些的,这方面的技术也在进步中。

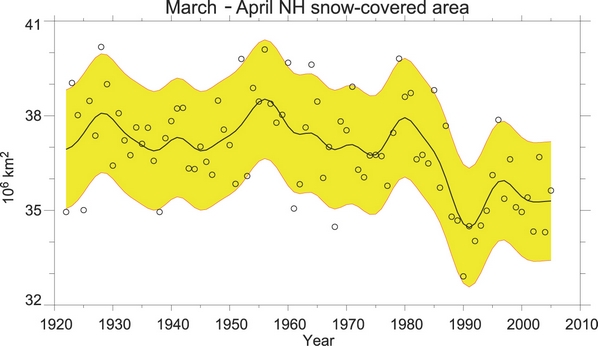

观测结果已经有了。北半球1996-2004年的积雪面积是平均2390万平方公里,不包括格陵兰。分季节来考虑的话,不同年份间秋季积雪面积的变化绝对值最大,夏季积雪面积变化的相对比例最大,冬季的积雪面积反而相对稳定。在10月份,积雪面积的标准偏差可以达到270万平方公里。基本上可以说,从 1920年代开始,至少从1970年代开始,北半球春夏两季的积雪面积在减少,在冬季这个趋势并不明显。下图是北半球三四月份的积雪统计情况,可以看到从 1922年到2005年,有大约7.5+-3.5%的积雪面积减少,相应的面积是270+-150万平方公里。积雪显然与温度变化和降水量有明显关系,特别是温度,决定降水是雨还是雪,决定什么时候积雪融化。这方面,有人研究了北纬40-60度之间的气温和积雪情况,发现在春季两者之间有很明显的关系。

北半球三四月份积雪面积变化情况

北半球三四月份积雪面积变化情况

具体一些,在北美,从1915年到2004年冬季积雪在上升,不过在20世纪后半期能观察到明显的下降,主要也是发生在春季,特别是北美西部海拔较低较暖的山地积雪下降明显,从1960年代开始,阿拉斯加的积雪消融已经提前了8天。欧亚大陆的变化要复杂一些,阿尔卑斯山瑞士地区低海拔地区的积雪减少比较明显,其他个别地区也有积雪增加。欧洲中部地区,雪期差不多每年缩短1天。一些地方发现了雪期缩短但是积雪深度增加,比如芬兰,1970年代开始的青藏高原,1936-1995年间的前苏联;有研究说中国西部自1957年以来积雪和深度都没有明显变化。南半球在南极之外的冰雪覆盖面积很小,资料也匮乏,使用一些代用资料进行补充,一般发现在过去40年里面可能没有变化,或者略有减少,比如澳大利亚东南部山地积雪厚底在降低,安第斯山区积雪变化还不清楚,一些其他资料显示有可能雪线已经开始上升。

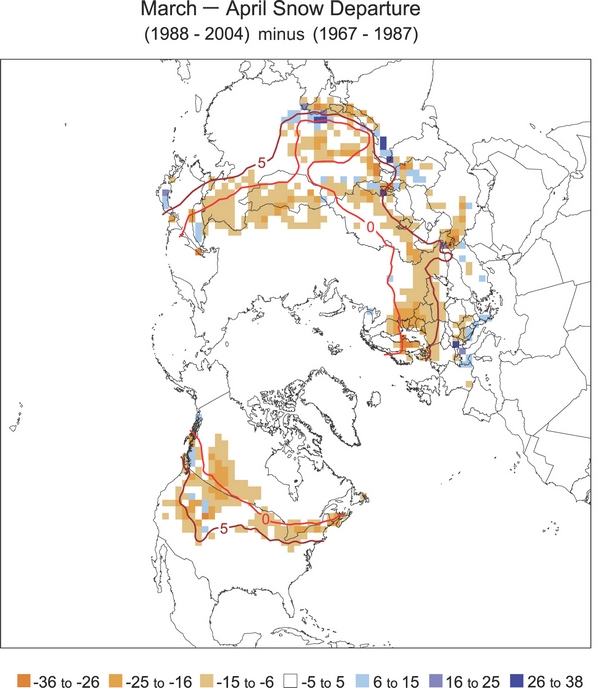

北半球三四月份积雪分布比较,1967-1987年平均对比1988-2004年平均,数字为百分比

北半球三四月份积雪分布比较,1967-1987年平均对比1988-2004年平均,数字为百分比

冻土层的变化就明显多了。从1980年代以来,多年冻土层顶部温度已经上升了3摄氏度,在加拿大北冰洋地区、西伯利亚、青藏高原和欧洲都有不同程度的冻土层变暖。多年冻土层的底部开始融化,速度也不等,在阿拉斯加速度在每年0.04米,青藏高原大约在每年0.02米。多年冻土条件的变化影响范围很广,会影响江河径流、供水、碳交换和景观的稳定性,对于建立在冻土上的基础设施也会造成损害。在20世纪后半期,观察到了北半球季节性冻土覆盖的最大面积减少是 7%,春季减少达到15%,欧亚地区的最大深度减少了0.3米,1956年至1990年,北冰洋俄罗斯地区季节性融化最大深度增加了0.2米。

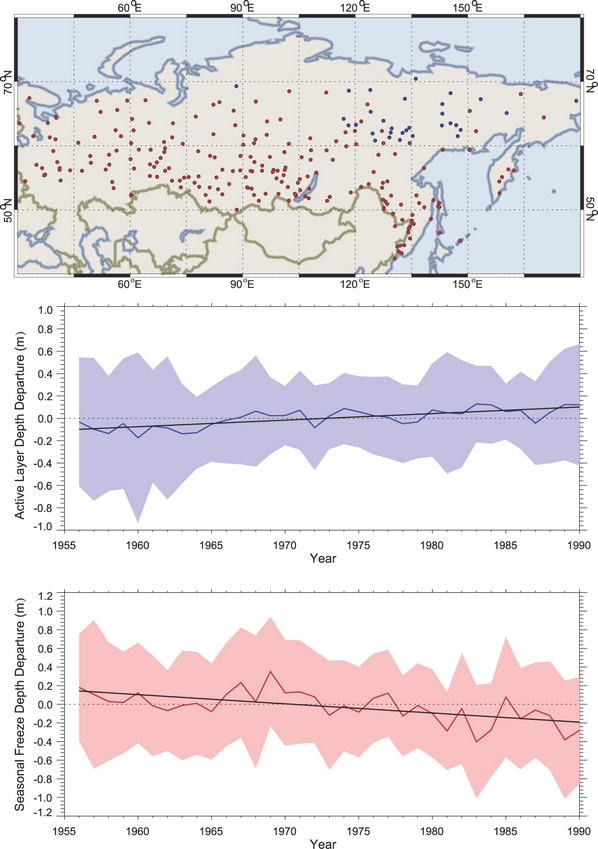

俄罗斯1956至1990年冻土层的变化情况

上图为211个监测站的分布,中图为活跃层的厚度变化趋势,下图为季节冻土层厚度变化趋势

俄罗斯1956至1990年冻土层的变化情况

上图为211个监测站的分布,中图为活跃层的厚度变化趋势,下图为季节冻土层厚度变化趋势

人类很早就注意到了河流和冰面的封冻情况,这方面的历史资料不少,不过处理起来也需要注意,因为这些观察往往不全面,定义也不完全一致,受其他因素影响也大,不过怎么说这也是人类关于冰雪圈时间最久的记载。冰封面积的历史纪录很长,平均起来,在过去的150年里面北半球河冰和湖冰的总体趋势是封冻期推迟,平均速度达到了每百年5.8+-1.9天,与此同时,解冻期也在提前,速度是每百年6.5+-1.4天,也就是说每百年河面湖面的冰冻期减少了差不多10 天。不过这个观测的空间变率很大,也不是所有地区都有这个规律,在一些地方,相反的趋势也是存在的。

海冰的记载就没有河冰湖冰这么方便了。对全球海冰情况的监测要等到卫星时代才算正式开始。这项工作从1970年代早期开始,使用不同的微波技术进行测量。可靠的卫星数据是从1978年开始的,从1978年到2005年,北冰洋年平均海冰面积以每十年2.7+-0.6%的速度在缩小,夏季的最小海冰面积缩小速度最快,达到了每十年7.4+-2.4%,其他辅助资料表明北冰洋夏季的海冰面积下降从1970年代初期就开始了。南极洲周围海冰的年际变率要大一些,趋势也不同。这里提醒一下海冰的增加消失对于海平面的变化没有直接关系,直接产生影响的是消融或者封冻的淡水会影响海水的盐度。目前还没有卫星技术可以来测量海冰的厚度,虽然已经有了一些观察,初步分析的结果说北冰洋海冰厚度从1980年代开始减少了1米,但是目前的数据还没有达到能就海冰厚度问题下结论的程度。

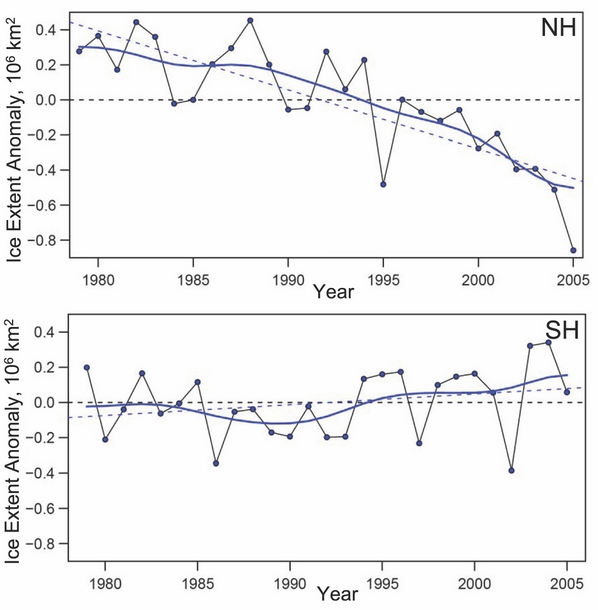

北半球(上)和南半球(下)年平均海平面积异常

北冰洋消失速度为每年3.3+-0.7万平方公里,相当于每十年2.7%,南大洋海冰增加速度为每年0.6+-1.0万平方公里

北半球(上)和南半球(下)年平均海平面积异常

北冰洋消失速度为每年3.3+-0.7万平方公里,相当于每十年2.7%,南大洋海冰增加速度为每年0.6+-1.0万平方公里

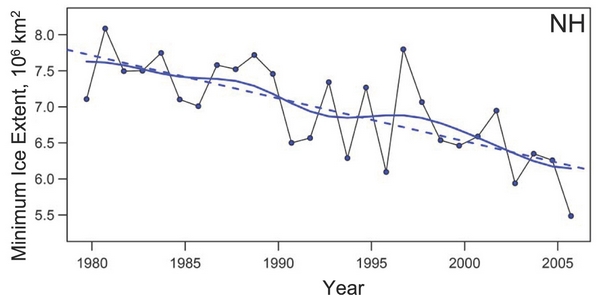

北半球夏季最小海冰面极的变化趋势,平均每年消失6+-2万平方公里,注意虽然长期趋势明显,但是年际变化也很明显

北半球夏季最小海冰面极的变化趋势,平均每年消失6+-2万平方公里,注意虽然长期趋势明显,但是年际变化也很明显

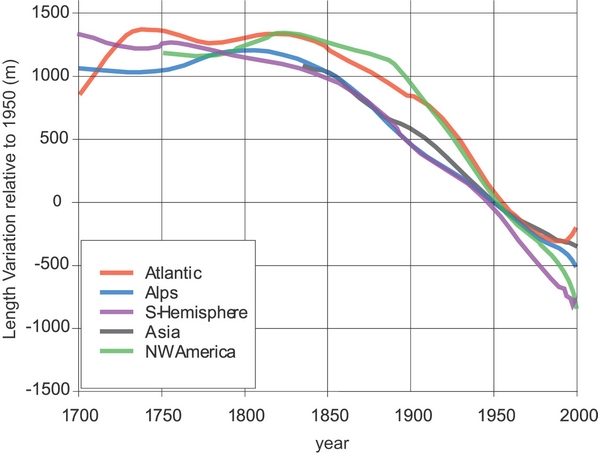

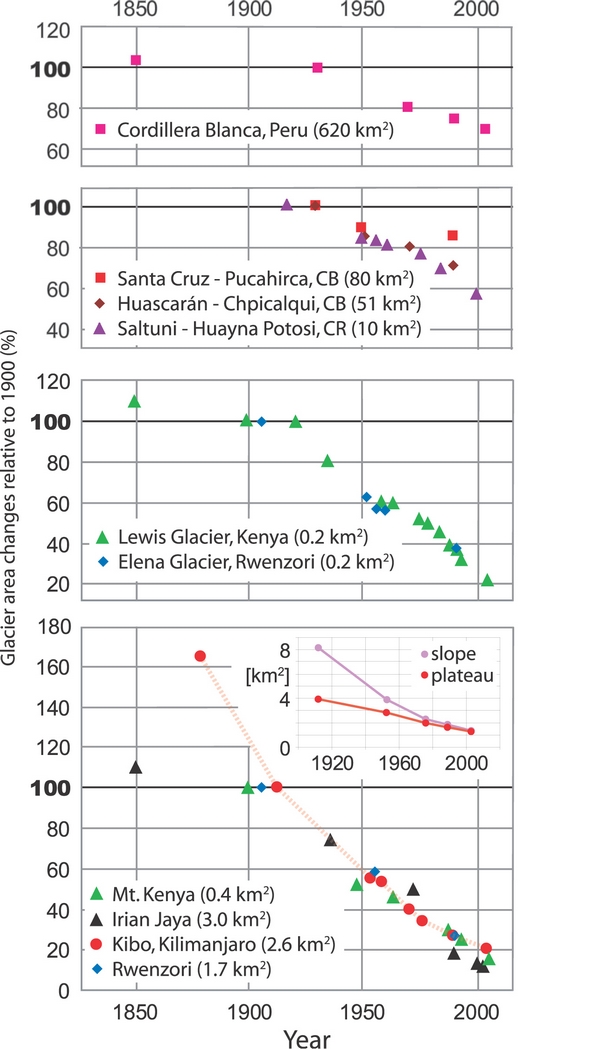

在南极和格陵兰之外的冰川、冰盖的总面积在51.2到54.6万平方公里之间,体积为5.1到13.3万立方公里,相当于海平面高度变化0.15到 0.37米。这些冰川、冰盖的变化,受气候影响非常大。在中高纬度,冰面的积累消融更多取决于大气温度,冬季冰冻,夏季消融;在喜马拉雅山脉,冰盖的累积和消融都是在夏季进行的。对于冰川变化的观察也有很悠久的纪录,最早的可以上溯到17世纪,下图列出了从18世纪以来169个冰川舌长度的变化情况,长期趋势还是很明显的。对于这些冰川和冰帽的物质损失的估算,是从1996年到2003年之间,每年0.5+-0.18毫米海平面当量,这里面,从1991年到2003年之间,损失速度达到了每年0.77+-0.22毫米海平面当量。不过总是有例外的,并不是所有的冰川冰盖都在消融,小的冰川冰盖受局部气候的影响很大,即使是一些冰川整体趋势在消融的地区,一些年份受到气候影响而增长也是经常观察到的。冰川冰盖虽然可能是气候变暖的最直观的证据,但是毕竟影响冰川冰盖的不仅仅是气温,降水量的影响对于一些冰川的影响也是非常大的。

169个冰川的冰川舌长度变化趋势

169个冰川的冰川舌长度变化趋势

一些热带冰川大小相对1900年的变化

一些热带冰川大小相对1900年的变化

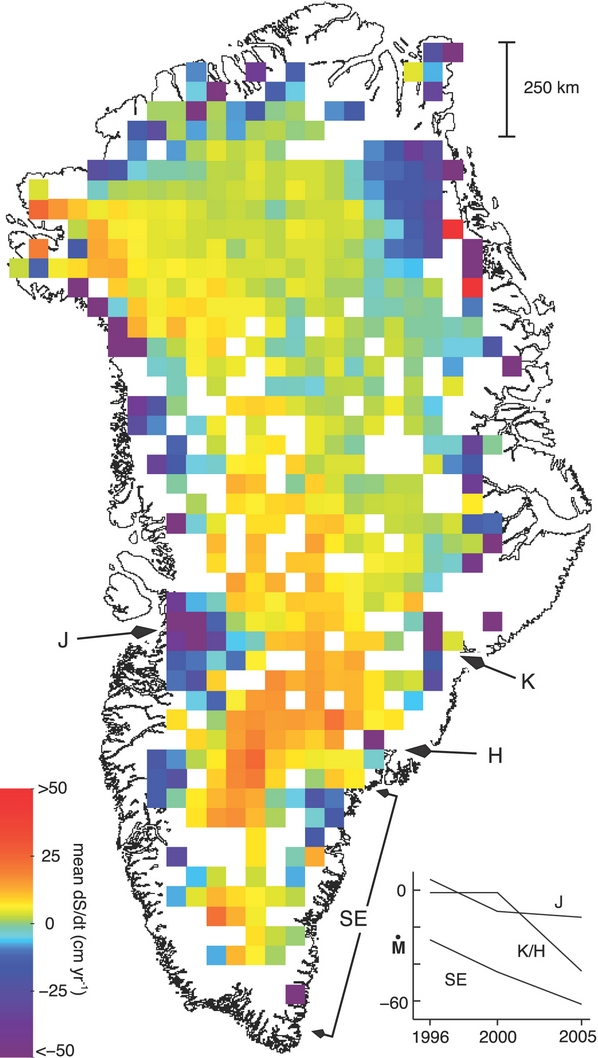

最后讲格陵兰和南极。格陵兰和南极都存在冰架,就是和大陆上的冰连接在一起,但是实际上位于海面上的那部分冰。这些冰并不是漂浮在海面上的,所以这些冰融化是可以对海平面高度造成影响的。已经观察到了在格陵兰岛、南极半岛和南极西部部分地区沿海地区冰架变薄或者丧失,这个过程与附近冰川和冰溪的运动有关,此外也受到海洋温度和大气温度的影响。不过还没有准确模型来进行模拟。关于格陵兰和南极的冰盖的观察也比较复杂,不同的技术工具,测量的有限性都导致了不同研究者之间的不小差异。观测到了冰川在加速将冰从内部排出,但是对于冰的积累数据还有很大争议。目前的估计是从1993年到2003年之间格陵兰冰盖的物质平衡为每年消失500到1000亿吨,造成全球海平面每年上升0.14到0.28毫米,但是对于更早期的数据,比如1961到2003年间,这个数据可能是每年扩大250亿吨到消失600亿吨之间,导致全球海平面每年下降0.07毫米至上升0.17毫米。对南极的估计,从1961年到2003年之间,质量平衡是每年扩大1000亿吨到缩小2000亿吨之间,相当于全球海平面下降-0.27到+0.56毫米,而1993年到2003年测量的结果,是每年扩大500亿吨到缩小2000亿吨之间,相当于全球海平面下降-0.14毫米到+0.55毫米。结论呢,只能说格陵兰冰盖的1993至2003年间地退缩是可能的,但是冰盖在更长的时间跨度上的变化还没有令人信服的结果。

格陵兰冰盖的高度变化

格陵兰冰盖的高度变化

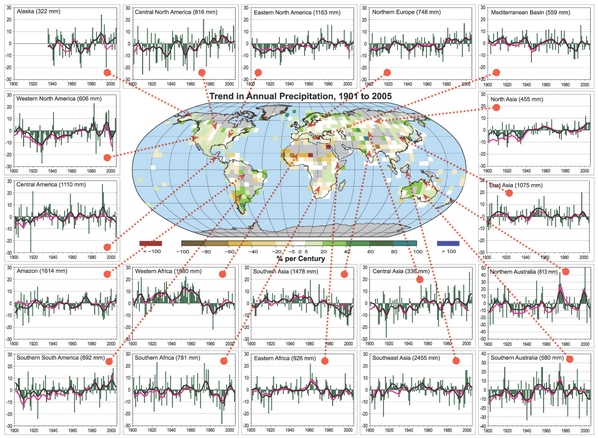

南极大陆冰盖的高度变化

南极大陆冰盖的高度变化

上一篇:IPCC说了什么?(九) 全球变暖

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号